推理小説の題材となる基本的な材料について考えましょう。

「アリバイ」は,推理小説や刑事ドラマで頻出する言葉です。これはよく知られているように,事件の被疑者が犯行現場に不在であったという事実や証明のことをいいます。語源はラテン語のalibi(どこか別のところに)=alius(他の)+ubi(ところに)であるので,そのままの意味です。

ちなみに,aliusの複数形はaliiで,例えば「東書太郎,およびその他」の学術英語表記は「Tosho Taro et al.」のようにet aliiの省略形が使われます。etはand(…と…)のラテン語で,筆記体のetが変形して,アンパサンド「&」になりました。だから,エトセトラ(etc.,et cetera)は,「&c.」とも書きます。

さて,アリバイ成立の背景には,一人の人間は複数の場所に同時に存在しないという当たり前の事実が仮定されています。この事実を数学的に述べると,ある命題Pは,いるかいないか,○か×か,正しいか正しくないか,のどちらかのみの判定しかないという「排中律=中間を排除した法則」にもとづいています。

殺人事件があったとします。物騒ですが,推理小説の材料の話です。殺人事件ですから死体があります。その死体は,他殺死体なのか,そうでないのか。他殺死体だったら,いつ,誰が,どこで,どのように,どうして犯行におよんだのかを明らかにしなければなりません。被疑者が浮かび上がったとします。被疑者は無罪を主張しています。無罪を成立させるには,被疑者のアリバイを成立させるのが一番明快な方法でしょう。それには,犯行が行われた時刻「いつ」の特定が必須です。ビデオカメラなどで犯行の瞬間が捉えられていない限り,犯行時刻の特定が難しいことは,容易に想像できます。

直接的にビデオ判定ができない場合,死体の情報から死亡時刻の推定をします。どのようにするのでしょうか。始めに思いつくのは,発見したときの死体の温度からの推測です。犯行時刻と死亡時刻にはずれがある場合がありますから,犯行時刻については考えません。死体の温度変化から,死亡時刻の推定をすることだけに集中しましょう。

※ 科学警察などが行っている実際の方法は,もっと洗練されているはずです。ここでは,素朴に温度変化だけを論じます。

まずは,温度変化,特に気温の変化について考えます。

気象庁のホームページから,「各種データ・資料」\(\text{▶}\)「過去の気象データ検索」と辿ると,いろいろな気象データを入手することができます。

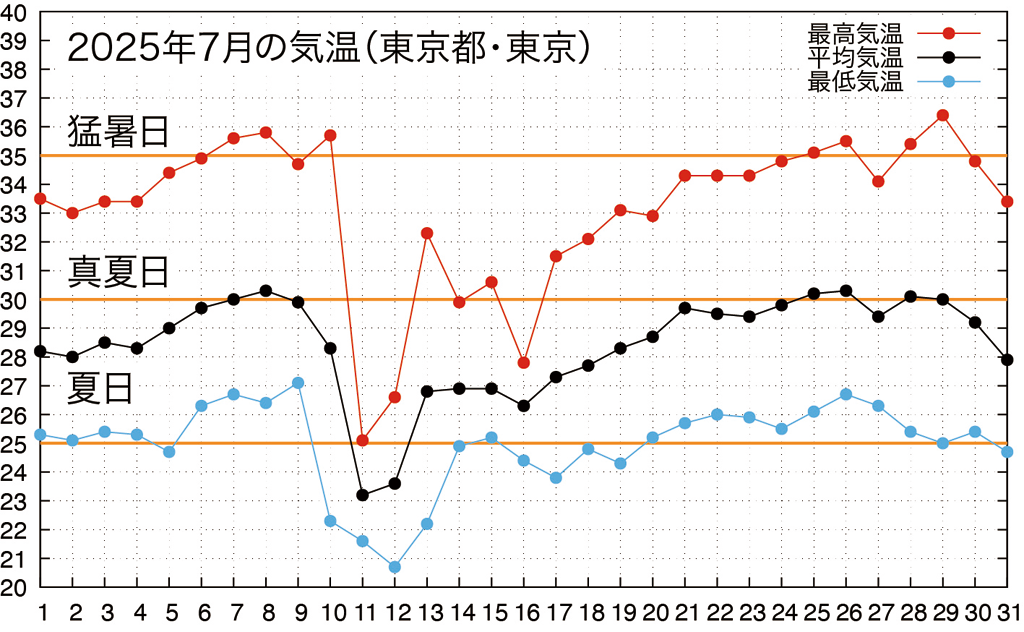

下図は2025年7月の東京都(地点:東京)の毎日の気温の変化のグラフです。●が最高気温,●が平均気温,●が最低気温です。日の最高気温が,25℃以上の日は夏日,30℃以上の日は真夏日,35℃以上の日は猛暑日です。7月は数日を除いて,ほぼ真夏日でした。

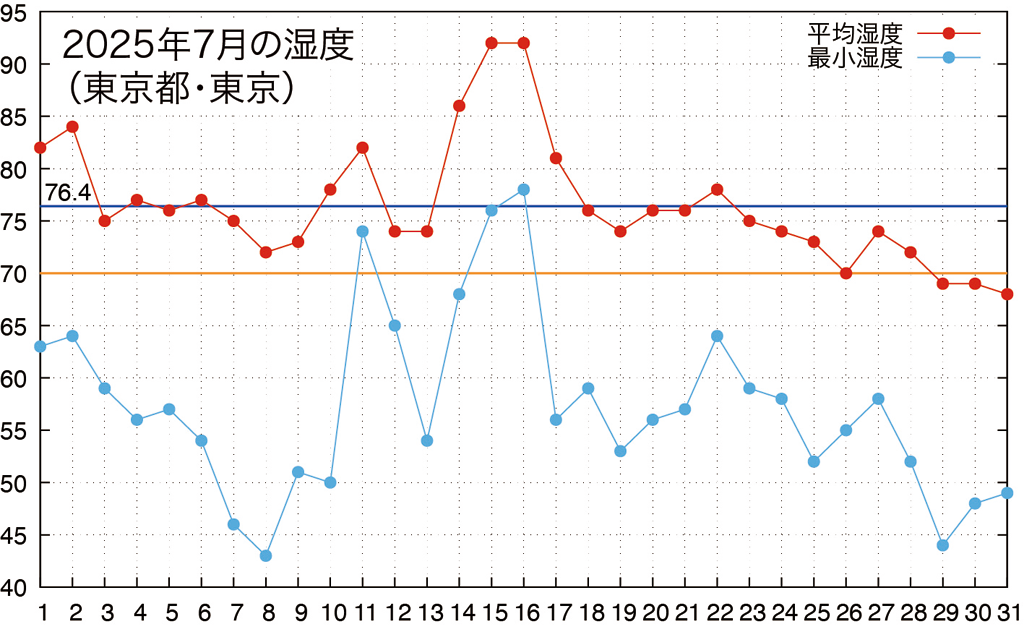

7月の初日から真夏日で,最低気温も25℃を超えていました。たまらない暑さです。加えて湿度も高かったです。7月の平均湿度は概ね70%を超えていました。実際,各日の平均湿度の7月全体の平均は,76.4%でした。これはムシムシです。

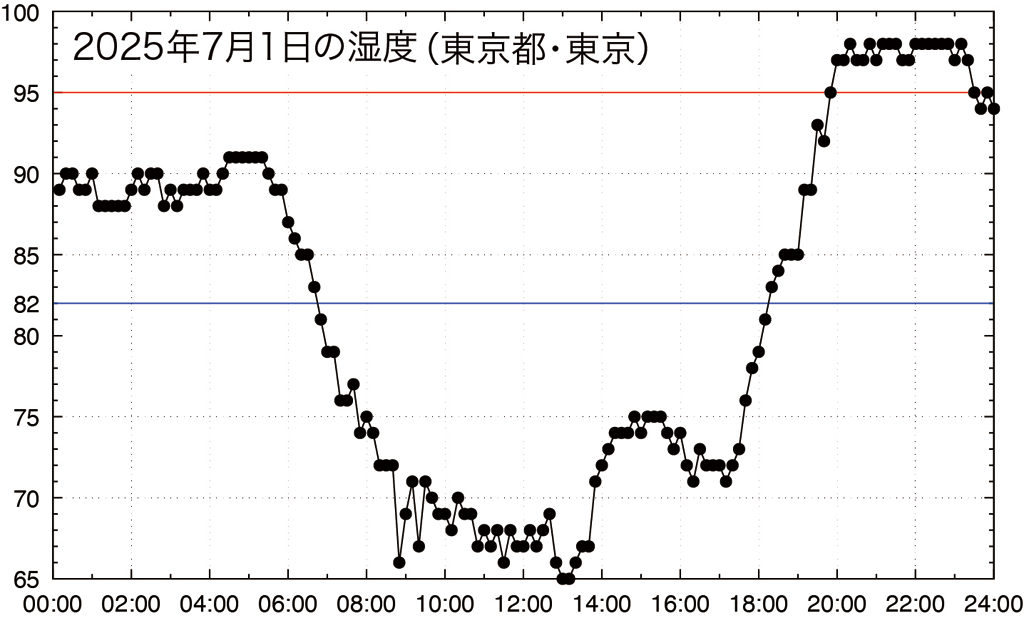

最大湿度のデータがなかったので,7月1日の湿度の10分おきのデータをグラフ化しました。1日の平均湿度は82%で,明け方は90%程度,日中は70%前後,そして,夕方から夜にかけてどんどん湿度が上昇して,夜8時過ぎには95%を超えました。理論上は湿度100%で結露しますから,身体にまとわりつく湿気です。

※ 個人的な話で恐縮ですが,夜8時からナイターでテニスをしていました。半袖なのに蒸し蒸しの空気のコートを着ているみたいで,汗はかいても,蒸発しないから気化熱が奪われず,一向に涼しくなりませんでした。

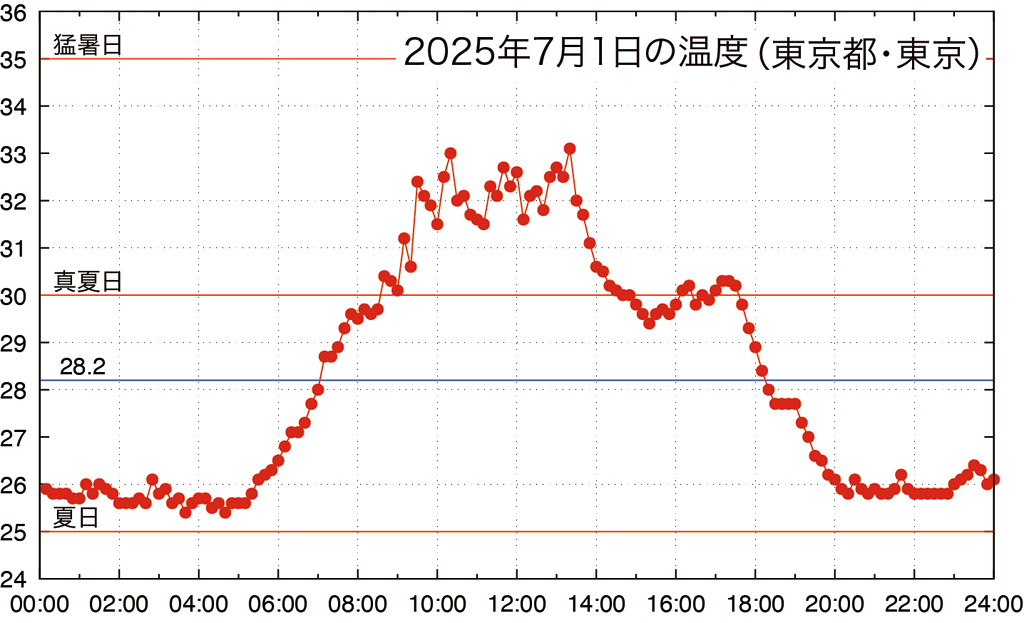

夜8時を過ぎても温度は25℃以上でしたので,日中の30℃超えよりははるかにマシでした。個人的には夜のムシムシの方が嫌でしたが,それは涼しい夜風を期待していたからかもしれません。

【疑問】 このように個人的な主観による「嫌度」ではなく,客観的な指標はあるのでしょうか。例えば,暑くて湿度が低い日中と,少し気温が下がって湿度が高い夜,どちらの「嫌度」が高いでしょうか。

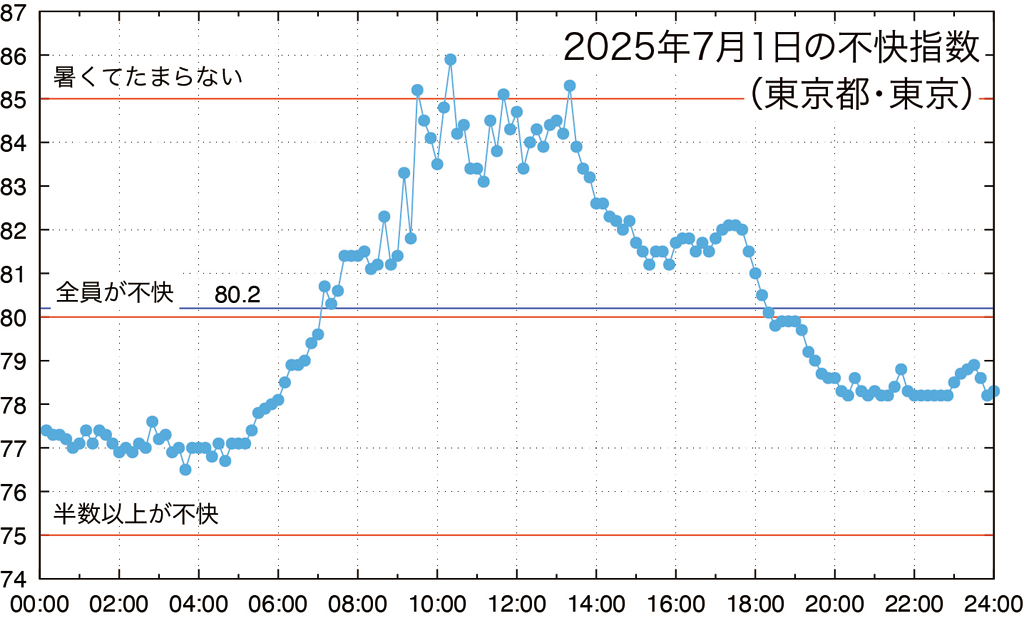

【答え】 一つの客観的指標に「不快指数 discomfort index」というものがあります。頭文字をとって \(\text{DI}\)。温度湿度指数(temperature-humidity index)ともいわれるようです。こちらは \(\text{THI}\) 。確かに「不快」は主観が入る用語ですので,温度湿度の関係式から導いた指数といった方が客観的に聞こえます。が,「嫌度」の代わりとしたら,やはり「不快指数」なのかもしれません。ここでは間をとって,\(\text{THI}\) とします。

気温を \(\text{T}\)(℃),湿度を \(\text{H}\)(%) としたとき,

\(\text{THI}\text{=}0.81\text{T}\text{+}0.01\text{H}(0.99\text{T}-14.3)\text{+}46.3\)

と定義されます。例えば湿度100%のときは,\(\text{H}\text{=}100\) なので,

\(\text{THI}\text{=}1.8\text{T}\text{+}32\)

となります。70以上で不快感がでてくる指標となっていて,75以上で半数以上が深い,80以上で全員が不快,85以上は暑くてたまらない,というクスッと笑える指標です。湿度100%のときは,気温が22℃で,\(\text{THI}\text{=}71.6\) なので,不快感の始まりです。

さて,7月1日の不快指数は次のようなグラフになりました。夜8時以降は「全員が不快のライン」に迫っていましたが,日中の完全な「全員が不快な状態」ほどではありません。

トムの贈り物

不快指数(\(\text{DI}\))という用語は,ワシントンD.C.にある米国気象局,米国気象局気候学事務所に所属していたEarl Crabill Thomが1959年に発表した論文「 The Discomfort Index」で初めて登場しました。同論文では,

\(\text{DI=}0.4×\)(乾球華氏温度\(\text{+}\)湿球華氏温度)\(\text{+}15\)

と定義しています。トムの発表以前から,さまざまな実効温度(下記※1参照)の研究がなされていました。同論文によれば,「実効温度は,人間の快適性を測る最良の尺度として,何年か前から受け入れられている。よって,実効温度は人間の不快感の量とその結果としての空調の必要性を示すのに役立つ。」としています。研究の背景には,空調関連業界において長年の懸案事項であった,一般に受け入れられる冷却度日数のシステム構築がありました。

※1 1956年版の『暖房,換気,空調ガイド (Heating, Ventilating, and Air Conditioning Guide)』による実効温度の定義:「温度,湿度,空気の流れが人体の温冷感に与える影響を単一の値にまとめた任意の指標。数値は同じ感覚を引き起こす静止した飽和空気の温度。」

不快指数は,電力消費,あるいはエネルギー環境の問題,そして健康の問題にも繋がります。一つの簡単な指標で多くのことを語れる指数は魅力的です。そして,いつも気をつけなければならないのは,指標に感覚が引っ張られては本末転倒であることです。夜8時のナイターは,日中に比べると低い不快指数 \(\text{THI}\) でした。しかし,不快な感覚は日中にも劣らなかったどころか,温度が低い分余計に不快であったように思います。快・不快の指標には温度,湿度の他に風の影響も加味するとよさそうです(下記※2参照)。

※2 日本気象協会の説明:不快指数は,蒸し暑さを表す指数で,気温と湿度から求めるものだが,風速が含まれていないことから体感とは必ずしも一致しない。

※「つい考えてしまう数学」の記事一覧はこちら

1970年東京生まれ。早稲田大学理工学部数学科卒業。東京大学大学院数理科学研究科数理科学専攻博士課程修了。現在,明治大学理工学部数学科専任教授。博士(数理科学)。専門は応用数理,特に界面現象の数理解析。実験を採り入れた数学の講義で定評がある。

| 著書: | 『実験数学読本』①・②・③ (日本評論社),『次元解析入門』,『界面現象と曲線の微積分』,『動く曲線の数値計算』(以上共立出版),『大学数学の教則』(ちくま学芸文庫),『公式は覚えないといけないの?』(ちくまプリマー新書),他。 |

その他のコンテンツ