特集記事(小中学校)

- TOP

- 特集記事(小中学校)

- お悩み解決!Q&A 日常生活との関連/算数の必要感

【今回、回答していただいた先生】

大村 英視 先生

1998年より東京都の公立小学校で教員となり、現在28年目。2025年目黒区立月光原小学校に赴任。算数・数学が専門でない先生方にも、「子どもと一緒に楽しみながら授業をつくる」ことの大切さと可能性を伝えられる教員を目指しています。

横須賀 咲子 先生

2001年より東京都の公立小学校で教員となり、現在25年目。2021年台東区立浅草小学校に赴任。「子どもたちの声でつくる算数授業」を目指して日々奮闘しています。

Q.

日常生活との結び付きをどのように児童に落とし込めばよいでしょうか。関連して、算数の必要感を伝えるのが難しいと感じています。

A.

子どもの日常に「算数を見つける」声かけをしてみましょう。

算数と日常を結び付ける工夫として、「算数の授業に日常の話題を持ち込む」だけでなく、「子どもたちの日常での行動の中に、算数的な思考を見つけて指摘してあげる」ことが挙げられます。例えば、グループ分けのときに比の考えを使っていたり、何かを分けるときに公約数の考えを使っていたりする場面で、「あ、今、算数使ってるね!」と声をかけます。これにより、子どもたちは算数が特別なものではなく、普段の生活に根ざしたツールであることを実感できます。

また、授業の「振り返り」で、日常生活と結び付けて書かれたものを意図的に取り上げて紹介します。褒められた子どもだけでなくまわりの子どもたちも、次からも意欲的に日常の中から算数を見つけようとするため、主体的な学びにつながります。

子どもの日常の行動に、算数を見つけて指摘してあげるとよいんですね。

大がかりな問題設定をするよりも、自然で身近な場面を活かすとよいでしょう。

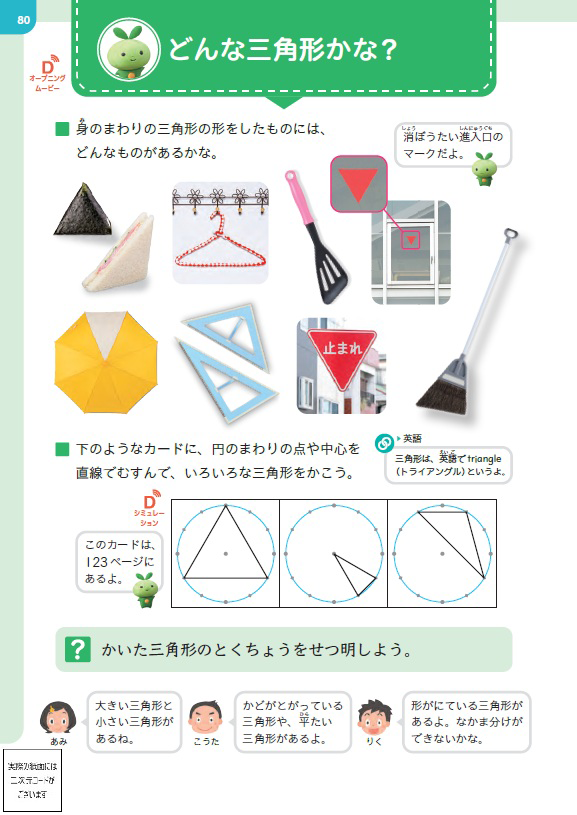

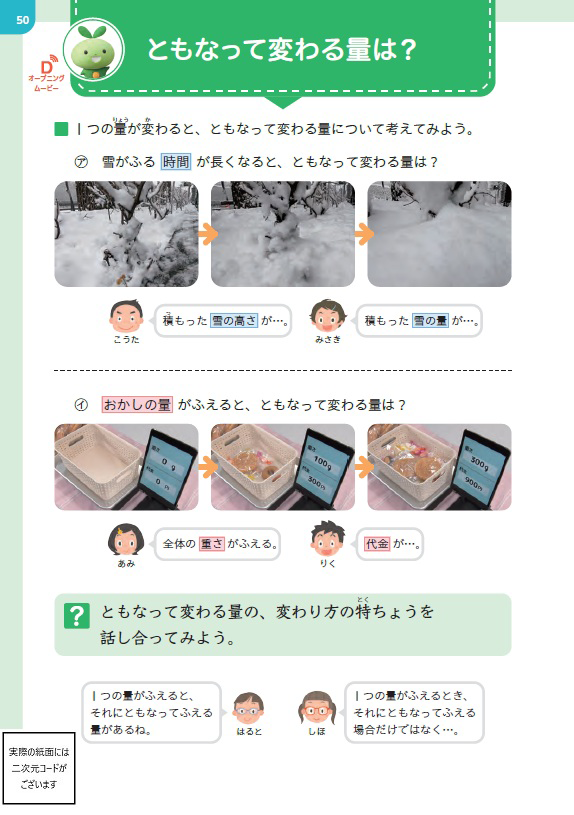

多くの教科書では、生活の場面から単元が始まるように工夫されています。まずは、その導入部分をていねいに扱うことが基本になります。それに加えて、例えば、給食を分ける、時間を読むなどの教室で起こるごく自然な場面で数や量の考え方を使う方が、日常生活と関連させようとして作った応用問題よりも児童に響きやすいのではないでしょうか。日常生活から問題を作ろうと意気込んでしまうと、かえって設定が複雑になってしまい、その単元の本質的ではない部分に児童がこだわってしまうなどのおそれがあります。

無理に結び付けようとしないという視点があってもよいでしょう。

すべての単元を無理に日常生活と結び付ける必要はないという柔軟な考えがあってもよいのではないでしょうか。分数のかけ算やわり算のように、生活場面での実感がわきにくい単元があれば、図形やデータの活用のように結び付けやすい単元もあると思います。この違いを先生が認識して、無理にすべての単元で結び付けずに柔軟に対応してみましょう。

また、日常での有用性とは別に、「数学の世界の楽しみ」や学問としての算数の面白さ自体も算数を学ぶ価値につながるのではないでしょうか。

子どもたちに算数の学習は必要なんだと感じさせるにはどうしたらよいでしょうか?

算数の本質的な価値を伝える工夫を考えましょう。

算数の必要性は、単に計算が実生活で役立つという点だけにあるのではないと思います。むしろ、その学習過程で得られる「思考の仕方」こそが重要であると伝えることが大切です。なぜそうなるのかを「筋道立てて考える力」や、「根拠をもって説明する力」は、算数を通して養われるとても重要なスキルであると伝えます。

さらに、「前に学習したことをもとに新しい問題を考える」という既習を活用する経験は、他の様々な場面でも応用できる学び方そのものです。特に正解することや速く(早く)解くことに価値を置きがちな児童に対しては、「どう考えたか」というプロセス自体に価値があることを伝えることで、算数の見方を変えるきっかけになります。

その他のコンテンツ