特集記事(小中学校)

- TOP

- 特集記事(小中学校)

- お悩み解決!Q&A 数直線の図を使った演算決定

【今回、回答していただいた先生】

大村 英視 先生

1998年より東京都の公立小学校で教員となり、現在28年目。2025年目黒区立月光原小学校に赴任。算数・数学が専門でない先生方にも、「子どもと一緒に楽しみながら授業をつくる」ことの大切さと可能性を伝えられる教員を目指しています。

横須賀 咲子 先生

2001年より東京都の公立小学校で教員となり、現在25年目。2021年台東区立浅草小学校に赴任。「子どもたちの声でつくる算数授業」を目指して日々奮闘しています。

Q.

数直線の図を用いた演算決定の指導が難しいです。授業で扱う際に留意すべき点を教えてください。

A.

図を使って、式の意味を理解する学習を積み重ねるとよいでしょう。

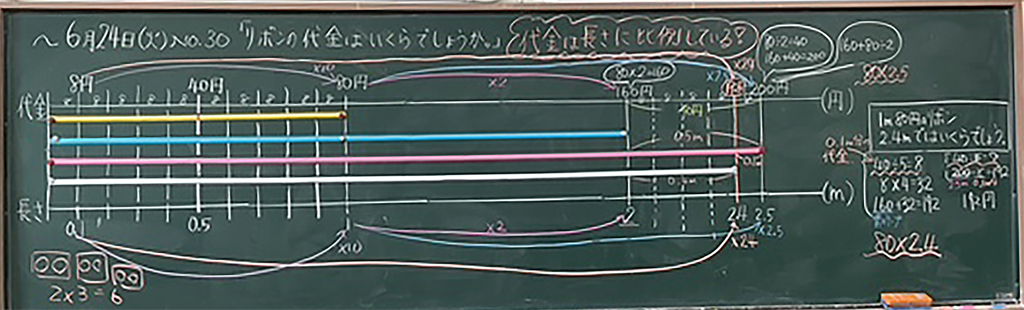

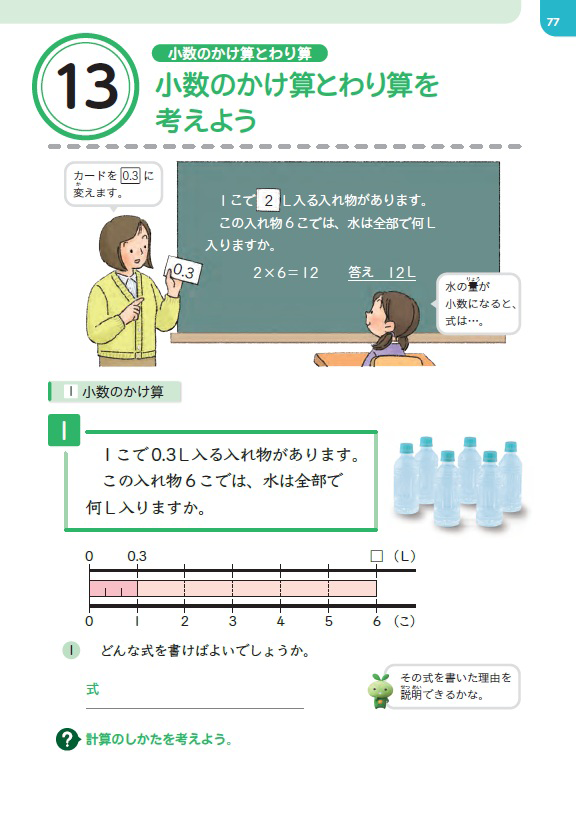

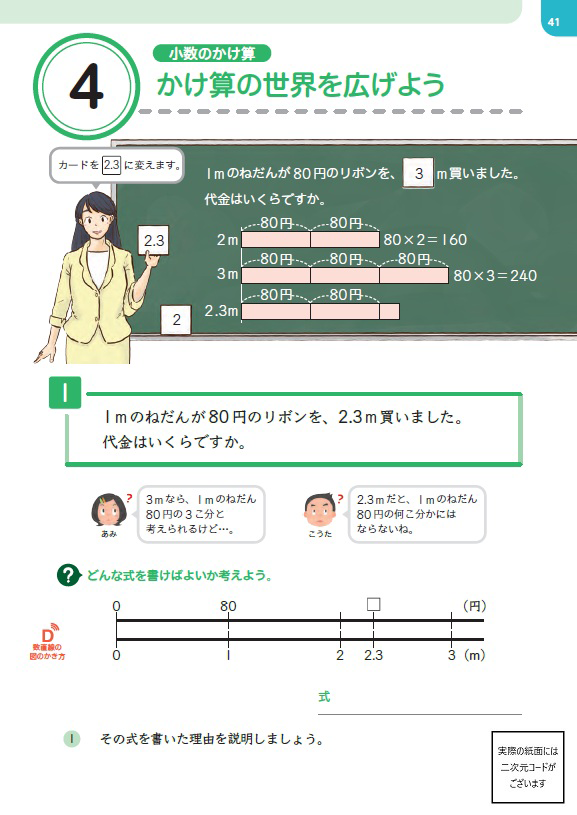

はじめに数直線の図のかき方、見方をていねいに指導します。例えば、5年の小数のかけ算の導入では、2m、2.3mなどのテープを実際に提示しながら、問題場面を数直線の図に表していきます。5上の教科書では2本の数直線が提示されていますが、私は授業では、4下の教科書のように、2本の数直線の間に1m、2m、2.5m、2.3mのテープを掲示していきます。そして、児童から「2倍だから160円だ。」など、倍に着目する考えが出た時点で、数直線の図を使って2倍、2.3倍の関係を確認し、かけ算の式になる理由をおさえます。

図を使って式の意味を理解する学習を積み重ねていくと、図を根拠にした演算決定ができるようになっていきます。

指導者が、図の系統性を意識することも大切です。

1年のドットの図から始まり、テープ図、数直線の図へと、図を用いた表現方法は系統的につながっています。学年が上がるにつれて図の抽象度が徐々に高まっていきますので、抽象度の高い数直線の図を突然導入すると、児童がつまずく可能性があります。2本の数直線の図は、教科書では4年から掲載されていますが、その前の段階から、図の系統性を意識して指導にあたりたいですね。

「新編 新しい算数 図解系統表」は、下記アドレスからアクセスできます。

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/shou/sansu/data/sansu_zukai.pdf

その他資料も、下記アドレスからご確認いただけます。

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/shou/download/sansu

低学年から、図と式の意味を結びつける指導を積み重ねていくことが大切なんですね。

自分の考えを説明するときにも、数直線の図を活用させるとよいでしょう。

数直線を使わなくても、正しく立式できる児童もいます。そういった児童には、数直線を使った演算決定を指導するのではなく、「どうしてその式になるのか」を友達に説明する際に、数直線を使ってもらうとよいでしょう。協働的な学習の中で、数直線のよさを実感させることができます。それぞれの児童が、自分が必要なときに、数直線を使えるようになっていってほしいですね。

その他のコンテンツ