特集記事(小中学校)

- TOP

- 特集記事(小中学校)

- 【math connect】トークセッション:生徒…

今回のトークセッションは、昨年度まで大仙市で教育専門監として複数校で生成AI等を活用した授業支援を行ってきた三浦誠先生と、三浦先生の公開授業で助言された佐藤寿仁先生に、AI等のICT活用による個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実についてお話しいただきました。

― 本日のテーマは「AI等のICT活用による個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実について」です。先生方は、生成AIを普段どれくらいお使いになっていますか?

三浦誠: 校務では文章の作成支援によく使います。原案を入力し、表現を精査してもらったり、叩き台を出してもらったりしたうえで、最終的に人の手で仕上げます。保護者への配布物や教職員への提案文書の作成に活用しています。 授業では、昨年、佐藤先生に見ていただいたときは、あえてAIに間違いを提示させる形で使いました。ただ、AIの精度が日に日に高くなっており、昨日できなかったことが今日急にできるようになったり、インターフェースが変わったりと、公開授業で使う際は直前まで気が抜けませんでした。現在は、生徒たちに日常的にまとめの場面で使わせるという授業をしています。

佐藤寿仁: 私も業務、特に苦手な文書作成には使っています。その他、簡単な論文検索に少し使うこともありますが、それ以外ではあまり使いません。大学の授業では、大学の取り決めに則って学生には使わせていません。

― 三浦先生がAIを使って実践された授業について、もう少し詳しく教えていただけますか。

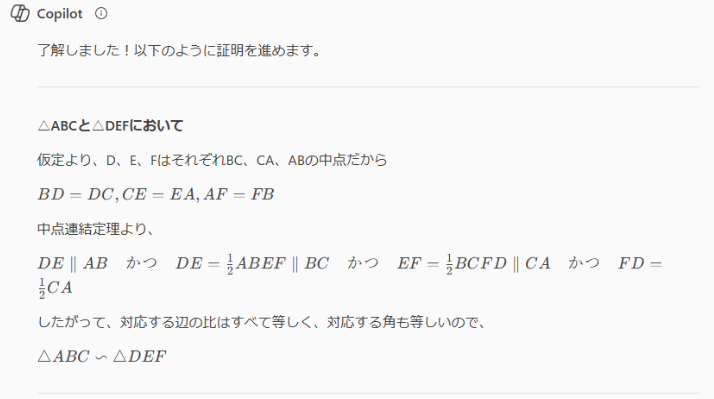

三浦誠: 中学3年生の相似な図形の章の証明問題を扱いました。よくある誤答例をAIに生成させ、「どこが正しくて、どこが間違っているか。間違っているなら正しく直しなさい」という課題を与えました。従来は架空の人物の解答例などを使っていましたが、大曲仙北教育研究会の公開授業ということもあり、会員もAI活用に興味を持ち始めていた時期だったので、AIを使ってみました。 現在もですがAIもまだ発展途上で、例えばAIが「三角形ABC」と回答してもそれが三角形ではなく線分だったというようなことを生徒も経験していたので、「先生、 何かおかしい。また、間違ってますよ!」と盛り上がりながら、「ここがおかしいから、正しい証明にするにはどうすればいいか」と考えていく流れの授業でした。AIが必ずしも完璧ではないことを実感させながら、思考を深めるねらいがありました。

― 佐藤先生は、その授業をご覧になっていかがでしたか。

佐藤寿仁: 生徒たちが「生成AIとどう向き合うか」を学んでいる授業でした。子どもたちはAIを「正解をくれるもの」と捉えがちですが、三浦先生の授業では、AIが提示した図形の証明が、誤っているというよりは「数学的によりよい証明とはいえない」というものでした。それを見た生徒たちが、「言うべきことを言い、不要なものを削る」という取捨選択を自分たちなりに行っていたのが印象的です。 これは、かつて学校にインターネットが導入された時と似ています。「答えがすぐ見つかる」と心配されましたが、実際はそうではなかった。我々はインターネットを答えそのものというより、情報を得るツールとして使っています。生成AIも同様で、全てをAIが賄うということではなく、それを上手く活用しながら、より真なるものを見つけていく、というのが三浦先生の授業の趣旨だったと記憶しています。

― AIの進歩が速すぎて、以前は生徒がしそうな間違いをAIがしてくれたのに、最近はそれがなくなってきていますね。逆に教材として扱いにくくなった面もありますか。

三浦誠: 確かに、昨年は単純な計算でも間違えましたが、計算精度はかなり上がりました。プロンプトにもよると思いますが、間違いを期待して問いかけて正解が返ってくると授業冒頭では使いづらいかもしれません。ただ、本校が使っている職場用のMicrosoft Copilotは、特に図形領域でまだ間違いが返ってくることもあります。

― 生徒たちは普段、生成AIをどのように使っているのでしょうか。また、AIに答えを聞いてしまうことについては、制限していますでしょうか。

三浦誠: 本校では年齢制限の13歳以上に合わせて、中学2、3年生には保護者の同意を取った上で自由に使わせています。休み時間に、ある単語で韻を踏んだラップのような詩を作らせて遊ぶ、授業中に問題プリントを写真に撮って「ヒントをください」というような使い方をしている生徒がいました。授業で答えを聞いてしまうことについては、制限はしていません。答えを知ることから逆算して考え方が見えてくる学び方もあると考えているので、「『どう使えば自分の学びにプラスになるか』という視点を大事にしなさい」と繰り返し伝えています。本校は「管理から自治へ」を教育方針のキーワードに掲げており、生徒たちが自ら考え、実践し、失敗から学ぶというプロセスを重視しています。AIの利用も同様で、最初は答えを直接聞く生徒がたくさんいましたが、テストの結果が振るわなかった経験などを通して、「この使い方は本当によいのか」という問い直しを常に促しています。もし生徒が答えだけを提示してきたら、「その答えに至るまでの途中経過を説明してごらん」と問いかけ、自分の力になる使い方を指導しています。

― 佐藤先生は、今のお話を聞いてどう思われますか。

佐藤寿仁: 文部科学省のガイドラインに則って各校で判断されていることと思います。そこには、生徒の安全安心を大切にすることや情報活用能力の育成といった観点も盛り込まれています。三浦先生がおっしゃるように、生徒の行動はいつの時代も変わらないものです。先生が授業で「質問はありますか?」と聞けば「答えを教えてください」と答える生徒はいますし、問題集の答えを丸写しする生徒も昔からいました。それと似た感覚だと思います。

― なるほど。昔からある課題と本質は同じで、ツールが変わっただけということですね。その上で、今後求められることは何でしょうか。

佐藤寿仁: はい。生成AIとの関わりで次に求められるのは、プロンプト、つまり「問いの生成」をどう考えるかです。単純に「答えを教えて」と入力するのではなく、そこから一歩進んだ「問いの立て方」を、生徒も我々大人も学んでいく必要があると感じました。

Vol.2に続きます。

Microsoft Copilotは、米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

Profile

佐藤 寿仁 Toshihito Sato

岩手県公立中学校で11年、岩手大学教育学部附属中学校で6年教職を務め、岩手県岩泉町教育委員会指導主事、国立教育政策研究所学力調査官・教育課程調査官を経て、令和3年度より岩手大学教育学部准教授。

三浦 誠 Miura Makoto

秋田県公立中学校勤務30年、令和4年度から6年度までの3年間は教育専門監として小・中学校で算数・数学の系統性を踏まえた授業への助言・支援を行う。

リーディングDXスクール事業や教育視察等で一人一台端末を生かした授業を公開し、ICTや生成AIを活用した授業改善や学びの充実に積極的に取り組んでいる。

東京書籍では、先生方の困り事を募集しています。

日々の校務のなかのさまざまな困り事を、教科書に携わっている経験豊富な先生から解決のアドバイスやヒントをいただいてみませんか。

困り事は、こちらのGoogleフォームからお送りください。

(すべての困り事に対して、回答できかねますことをご了承ください。)

その他のコンテンツ