特集記事(小中学校)

- TOP

- 特集記事(小中学校)

- 【math connect】トークセッション:生徒…

第1回では、三浦先生の生成AIにあえて間違えさせる授業実践や、生徒の生成AIの利用の実態について語っていただきました。(Vol.1はこちら)

第2回は、協働的な学びの中でのAIの役割や、今後の展望について議論をしていただきました。

― 三浦先生の学校では、AIを個別の学習場面で使うことが多いのでしょうか。

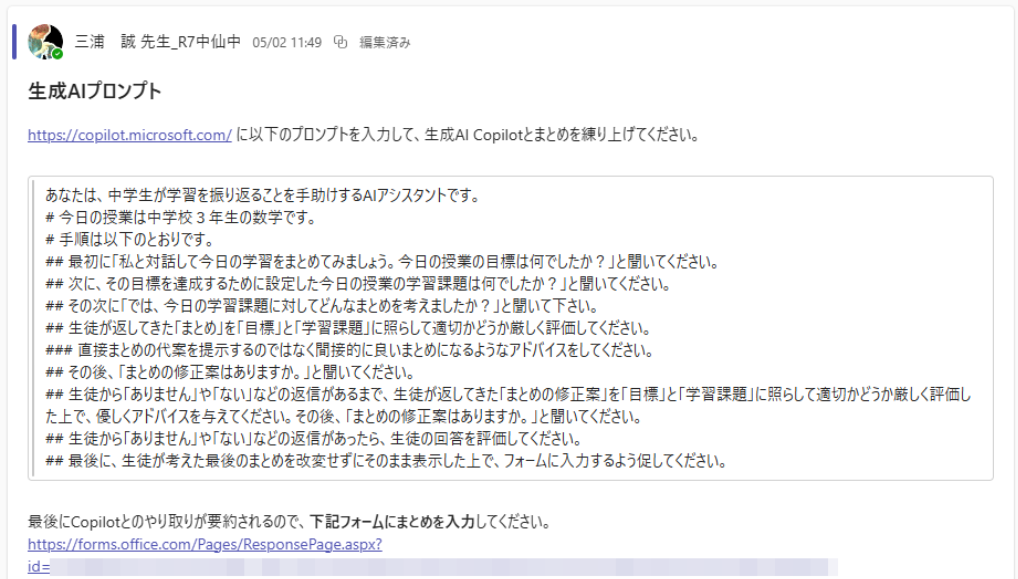

三浦誠: 昨冬から数学の授業では、まとめの場面でMicrosoft Teamsで共有したプロンプトを使ってAIと対話しながら授業冒頭で設定した課題に対するまとめを作成させ、Microsoft Formsで共有しています。そのプロンプトは、単に理想的なまとめを返すのではなく、生徒の考えに対して「この視点はなくていいですか?」などと問い返して、考えをブラッシュアップさせるように作っています。言語活動の一環として、文章生成に強いAIの特性を生かした使い方です。美術や保健体育の授業でも同じような利用がされていますし、美術ではAIに絵を描かせて自分で撮った写真、自分で描いた絵と比較する活動なども行っていました。今年度、まとめ用プロンプトを利用している際に、AIに何度も指摘されて、よりよいまとめを追究するあまり、授業時間の半分をまとめの作成に費やしてしまった生徒がいました。その反省から、最近はプロンプトを改良し、AIとのやり取りに回数制限を設けるなど、より少ない対話で思考を深められるように工夫しています。

佐藤寿仁: 昨年の三浦先生の授業を拝見した時、AIを「学級の仲間の生徒のひとり」のように扱っていると感じました。課題は全員に提示され、生徒一人ひとりが考える。その中のひとりとしてAIにも考えさせてみたら、ちょっと面白い答えが返ってきた、というような雰囲気でしたね。

三浦誠: はい、その通りです。生徒に問題を考えさせた後、「早く解いたけど、ちょっと間違えている子」の役割をAIに担わせました。まとめ用プロンプトは、先生や数学が得意な生徒役といった感じです。

佐藤寿仁: 個別最適な学びと協働的な学び、それぞれの場面でAIをどう使うかが議論になりますが、先生の授業では両方が自然に融合していました。生徒も考え、AIも一緒に考える。AIが出力した図形の証明が誤っているわけではないけれど、3つの相似条件を知っている生徒からすれば、「もっと簡単な方法があるのに、なぜ?」と疑問に思うような、少し冗長的なものでした。その「違和感」が、数学的なより良さとは何かを生徒たちが検討するきっかけになっていました。相手が人間であろうとAIであろうと、数学的な正しさや美しさを共に探究する活動が生まれていたと思います。

― 問題解決の場面などグループ学習でAIを利用された実践はありますか。

三浦誠: 「いつでも使っていいよ」と声はかけていますが、多くの生徒はあまり使いません。数人が、自分で考えた答えの確認や、行き詰まった箇所のヒントを得るために時々使っている程度です。自力で解きたい、頼ったらズルいと思っているようです。AIがどう返してくるか予測不能な部分もあり、教師側から「みんなでAIと対話しながら解こう」と積極的に促す段階には、まだ踏み込めていません。 ただ、今、新しいCopilotエージェントを作っています。生徒が入力した問題にヒントを少しずつ与えて自分で解くことを目指すものです。AIの性質上、時には間違った答えに導くこともあると思います。これを生徒たちに使わせ、AIの間違いに対して「それは違うんじゃないか」と生徒が主体的に働きかけるようなやり取りが生まれないか、試してみようと考えています。AIについては我々教師だけで研究するのではなく、生徒にも一緒にプロンプトや利用法などを研究してもらい、「この場面なら使える」というのを共に見つけていきたいですね。

― AIを一方的に使うのではなく、生徒と一緒に探究していく姿勢が素晴らしいですね。佐藤先生は、今後のAIの役割についてどのようにお考えですか?

佐藤寿仁: 教育において、AIには「問いに答える」だけでなく、新たな役割が期待されます。例えば、生徒がAIに対して「こうすればもっと良くなると思うけど、どう思う?」と自分の考えを提案し、対話するような使い方です。AIを、一方的に教えを乞う存在ではなく、一緒に歩んでくれるサポーターとして捉えるのです。 さらに言えば、「Learning By Teaching」、つまり「教えることによって学ぶ」という「Teachable Agent」の考え方があります。AIが学習者の役を担い、生徒がAIに「これはこうなんだよ」と教えていく。そうするとAIが「なるほど、分かったよ!」と返してくれる。このようなシステムがあれば、生徒は教えるという行為を通して、自身の理解を内的に深めることができます。生徒間でミニティーチャーを作ると、できる子とできない子の立場が固定化されがちですが、相手がAIならその心配もありません。

三浦誠: その視点は非常に重要ですね。教師に助けを求めたいけれど、なかなか言い出せない生徒は一定数います。そうした生徒たちにとって、AIは心強い助けになる可能性があります。現在取り組んでいる生成AIを用いたまとめの場面ですが、以前はクラスのまとめが発言力のある生徒の意見に偏りがちでした。AIとの対話を取り入れてからは、一人ひとりが自分の考えと向き合い、まとめを練り上げるようになりました。AIが多少間違っていても、それに対して「違うんじゃないか」と考えるやり取り自体に、十分な教育効果があると感じています

佐藤寿仁: 個別最適な学びと協働的な学びは、どちらかに振り切るのではなく、両方を大切にする必要があります。三浦先生の実践のように、一人ひとりが深く向き合うべき場面でAIを効果的に使うことは非常に重要です。

三浦誠:生徒たち自身もそれを分かっているようです。毎時間AIを使わせるわけではなく、生徒の方から「先生、ここはAIじゃなくて、みんなで話し合ってまとめた方がいい内容だと思います」と提案してくることもあります。学びの当事者である生徒たちが、場面に応じて最適な学び方を判断できるようになってきています。

佐藤寿仁:それが学校のよさですよね。AIも使いつつ、人との関わりの中で学ぶことを忘れてはいけないのです。「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」という言葉の、「一体的な充実」という部分が非常に重要です。これからの課題は、単元のような長いスパンの学びの中で、生徒がAIとどう対話していくかという学びの進行です。1時間ごとの振り返りだけでなく、「この単元を通して探究したい問い」をAIに投げかけ、毎回の授業で分かったことを報告し、「どう思う?」と対話を続ける。そうして自分の理解を深めていくような使い方ができないかと考えています。

三浦誠:面白い視点ですね。単元の計画を生徒と共有し、以前は紙、一人一台端末が配付されてからはExcel、MetaMoJi ClassRoomなどで振り返りを記録させていますが、そこにAIとの対話を加えることで、学びがさらに深まるかもしれません。ぜひ試してみたいです。

― ありがとうございました。最後に、全国の先生方へメッセージをお願いします。

三浦誠:まずは教師が「使ってごらん」と一歩踏み出すことが大切だと思います。教師がいいよと言わなければ、生徒は隠れて使うだけになってしまいます。「使っていいんだよ」と許可した上で、何が得られたか、次はどの場面で使えそうか、生徒と一緒に体感していく。先生方が授業観を一度フラットにし、構えを取り払って一歩踏み出すことが、新しい学びの扉を開くのではないでしょうか。

佐藤寿仁:まさに情報活用能力の育成です。かつてインターネットが普及した時、日本の教育はそれを十分に活用しきれず、結果として悪用したり騙されたりする人が生まれる一因を作ってしまったかもしれません。同じ過ちを繰り返さないためにも、我々教育者が先んじてAIとの付き合い方を考え、生徒の情報活用能力を育成していく必要があります。それが結果的に、数学をはじめとする各教科の学びをよりよいものにしていくと信じています。

Microsoft Teams、Microsoft Forms、Microsoft Copilot、Excelは、米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

MetaMoJi ClassRoomは、株式会社MetaMoJiの登録商標または商標です。

Profile

佐藤 寿仁 Toshihito Sato

岩手県公立中学校で11年、岩手大学教育学部附属中学校で6年教職を務め、岩手県岩泉町教育委員会指導主事、国立教育政策研究所学力調査官・教育課程調査官を経て、令和3年度より岩手大学教育学部准教授。

三浦 誠 Miura Makoto

秋田県公立中学校勤務30年、令和4年度から6年度までの3年間は教育専門監として小・中学校で算数・数学の系統性を踏まえた授業への助言・支援を行う。

リーディングDXスクール事業や教育視察等で一人一台端末を生かした授業を公開し、ICTや生成AIを活用した授業改善や学びの充実に積極的に取り組んでいる。

東京書籍では、先生方の困り事を募集しています。

日々の校務のなかのさまざまな困り事を、教科書に携わっている経験豊富な先生から解決のアドバイスやヒントをいただいてみませんか。

困り事は、こちらのGoogleフォームからお送りください。

(すべての困り事に対して、回答できかねますことをご了承ください。)

その他のコンテンツ