今回は,その報告書から,各大問の“得点率”に着目してみました。

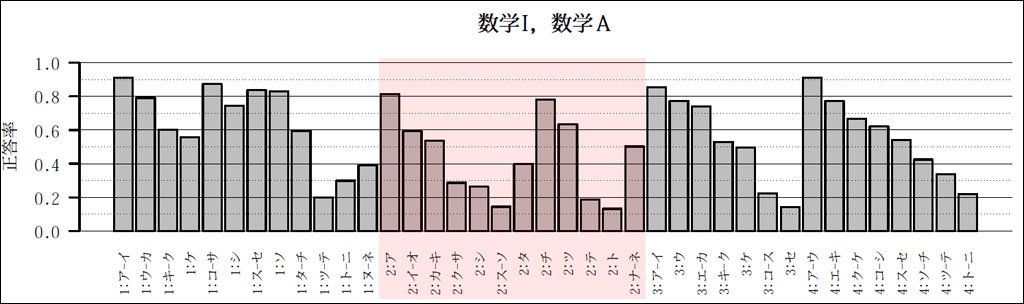

『数学Ⅰ,数学A』

得点率は以下のようになっています。

第1問 62%(数と式,図形と計量)

第2問 42%(2次関数,データの分析)

第3問 53%(図形の性質)

第4問 59%(場合の数と確率)

第2問の得点率がやや低い結果となりました。この大問は,

〔1〕2次関数を日常場面(噴水の高さ)に応用する問題

〔2〕外れ値,散布図と共分散,仮説検定の問題

のセットで,それぞれの得点率は〔1〕41%,〔2〕43%と,いずれの内容も受験生にとって難しかったことがうかがえます。

なお,新しい内容である「外れ値」(2:ツ)の得点率は63%,「仮説検定の考え方」(2:ナ-ネ)の得点率は50%でした。特に後者は,心配されたほど低くはなかった印象でしょうか。

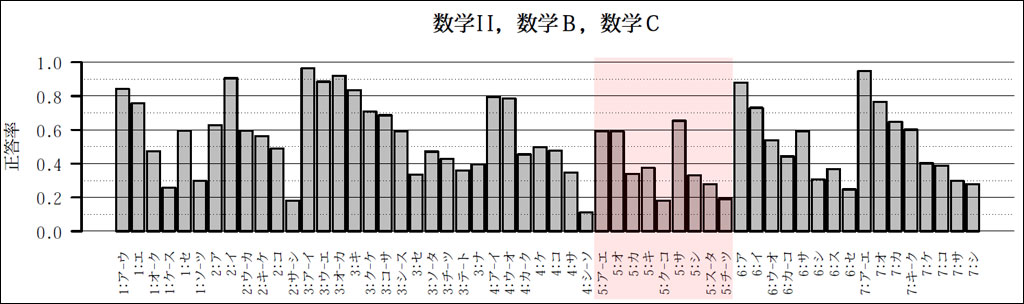

『数学Ⅱ,数学B,数学C』

得点率は以下のようになっています。

第1問 51%(三角関数)

第2問 53%(指数関数・対数関数)

第3問 62%(微分と積分)

第4問 47%(数列)

第5問 37%(統計的な推測)

第6問 49%(ベクトル)

第7問 54%(複素数平面)

選択問題である第4~7問に注目します。母集団が異なるため単純に比較はできませんが,第5問(統計的な推測)の得点率が他より10%以上低い結果となりました。

グラフからは,本来は得点源となるはずの大問の前半部分で得点できていないことがうかがえます。「一般の正規分布における確率」(5:ア-エ)は教科書の例題にもありますが,得点率は59%にとどまっています。正規分布表の利用でつまずいた可能性もあるかもしれません。

一方で,第7問(複素数平面)の得点率が高いのは,理系志望の受験生が多く選択したためと推測されます。

詳しい内容は,以下の大学入試センターのWebサイトをご覧ください。

令和7年度 大学入学共通テスト問題評価・分析委員会報告書

その他のコンテンツ