魚津埋没林博物館

はるかです。ここは富山県の魚津市。よく晴れて、富山湾がとってもきれいだけど……あれ? ルーロー、湾の向こう岸に見えてる建物、なんか変じゃない? 建物じゃないのかな。海岸線が、上にのびて見えてる? バーコードみたいな?

はるかさん、今日は大ラッキー! あれが魚津名物、「春の蜃気楼」だよ。なかなか見られない光景なんだ。よーし、さっそく、すぐそこの「魚津埋没林博物館」に行ってみよう。

しんきろう? まいぼつりん?

魚津で見られる自然の不思議、埋没林と蜃気楼がよくわかる博物館だよ。特別天然記念物の「魚津埋没林」も、とっても不思議でおもしろいんだ。でも今日は、せっかくだから蜃気楼の方から見てみよう。

さっき、「魚津の名物」って言ってたね。ほかでは見られないの?

蜃気楼には種類があって、冬に見られる蜃気楼と、春に見られる蜃気楼があるんだけど仕組みが違うんだ。冬の蜃気楼は日本の各地で見られるけど、春の蜃気楼は魚津、滋賀県の琵琶湖など、見られる場所が少ないよ。ここ魚津でも、肉眼でハッキリ見えるのは1年にたった数回!

わぁ、本当にラッキー。さすがルーロー! あっ、蜃気楼コーナーだ。仕組みの解説だね。ええとまず、空気に温度差があると光は屈折する。だから、向こうに不思議な像が見えるのか……。

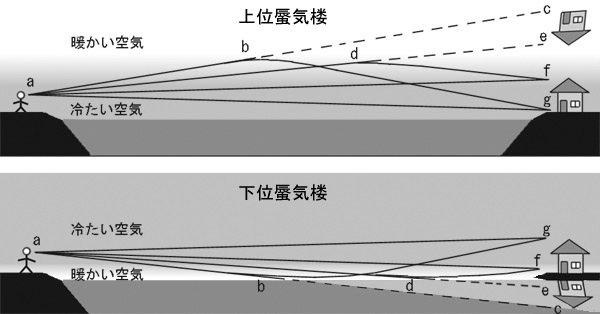

上の図は、冷たい空気の上に暖かい空気の層ができて、上の方に反転した虚像が見えている様子だね。これが、春に見えることがある「上位蜃気楼」。さっき外で見えたのは、これだよ!

下の図は、暖かい空気の上に冷たい空気の層ができて、下の方に反転した虚像が見える「下位蜃気楼」。冬の蜃気楼と言われるのが、こっちだね。

光の屈折って、実験できるかな。

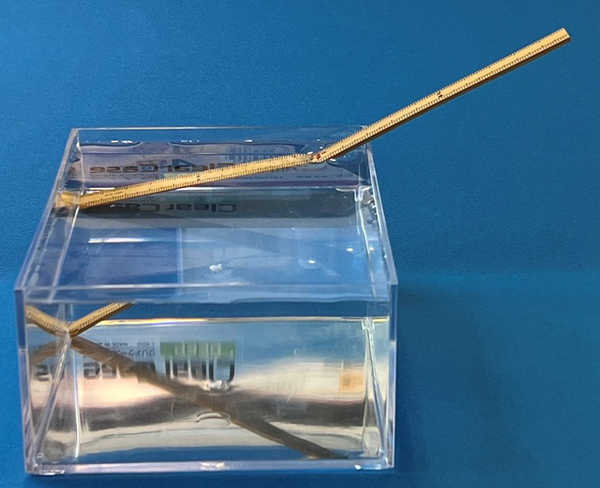

水を使うと、簡単にできるよ。水槽に水を入れて、こうやって定規を差し込むと?

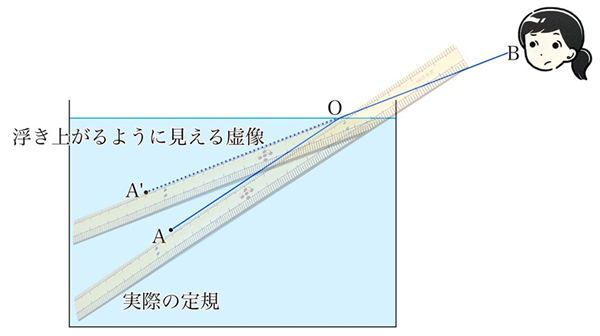

あっ、定規が浮き上がって見える! これは、どういうこと? 図で考えてみるね。水の中の定規の見え方だから……

水の中の定規の点 \(\text{A}\) から出た光は、水と空気とのさかい目の点 \(\text{O}\) で屈折して目に届く。それで、点 \(\text{B}\) から見ている人には、点 \(\text{A}’\) の位置にあるように浮き上がって見えるんじゃない?

すばらしい! バッチリだよ、はるかさん。

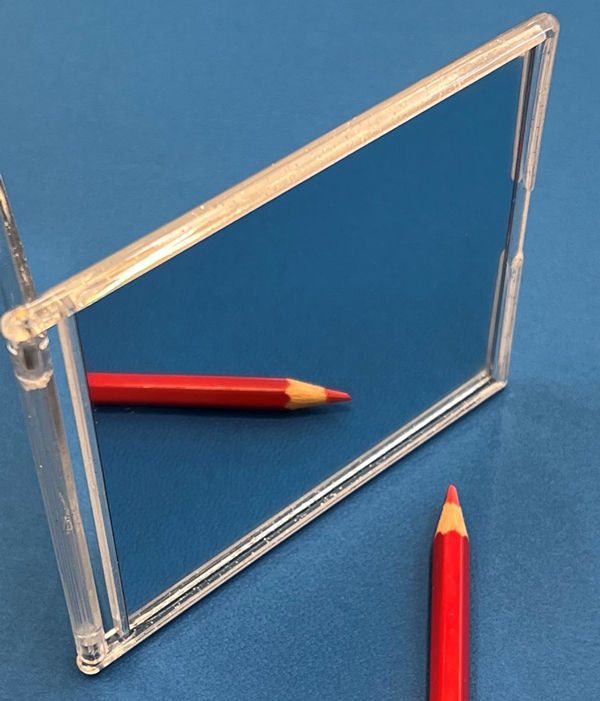

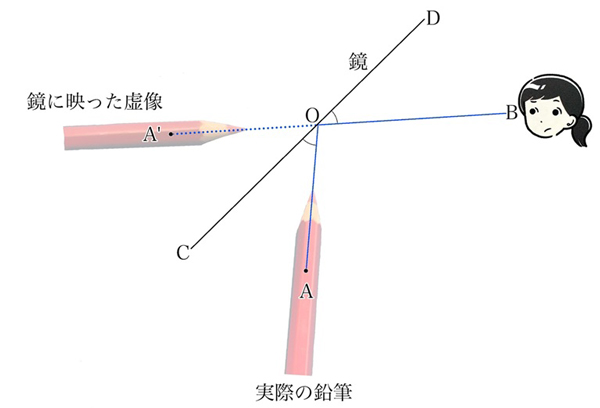

しかも、蜃気楼の像は「反転」する。反転というのは、つまり対称移動だよね。対称移動については、鏡で考えるのがよさそう。いつも見慣れている鏡だけど、実際にどういうことが起きているかというと……

鏡の前に置いた鉛筆の点 \(\text{A}\) から出た光は、鏡の表面の点 \(\text{O}\)で反射して目に届く。それで、点Bから見ている人には、鏡の中の点 \(\text{A}’\) に鉛筆があるように見えるんだ。

さすが、はるかさん。

それで、さっき見たバーコードみたいな上位蜃気楼というのは……そうだ。海岸線にあたる線分 \(\text{AB}\) が線分 \(\text{A}’\text{B}’\) に、さらに線分 \(\text{A}’’\text{B}’’\) へ、上の方に平行移動していくと考えれば説明できるのかも。

すごい気づきだね。蜃気楼を対称移動や平行移動と結びつけて考えるなんて、するどいなぁ、はるかさん!

やったあ。蜃気楼のことなんて考えたことがなかったけど、今日は実際に見られたから、つい一生懸命に考えちゃった。それで、もう一つの不思議はなんだったっけ。まいぼつ?

「埋没林」だよ。何千年も昔に、まるごと埋まってしまったスギの林なんだ。この博物館は、その保存と展示のために作られたんだよ。じゃあ、そちらも見てみようか!

*魚津埋没林博物館/富山県魚津市。「魚津埋没林」は、2〜3千年ほど前に川の氾濫で埋まったスギ林。1930年の魚津港改修の際に発見され、1936年に天然記念物、1955年には特別天然記念物に指定された。

*写真・図提供:魚津埋没林博物館

*写真撮影・図作成:大野寛武

〒937-0067 富山県魚津市釈迦堂

その他のコンテンツ