今日の授業のひと工夫(小中学校)

- TOP

- 今日の授業のひと工夫(小中学校)

- 【2年③】くり下がりのあるひき算の筆算の仕方 ~既…

2上「ひき算のひっ算」の第2小単元では、第1小単元で学習したくり下がりのない2位数どうしの減法の計算の仕方を基に、数の仕組みに着目して、くり下がりのある2位数の減法の計算の仕方を考えていきます。

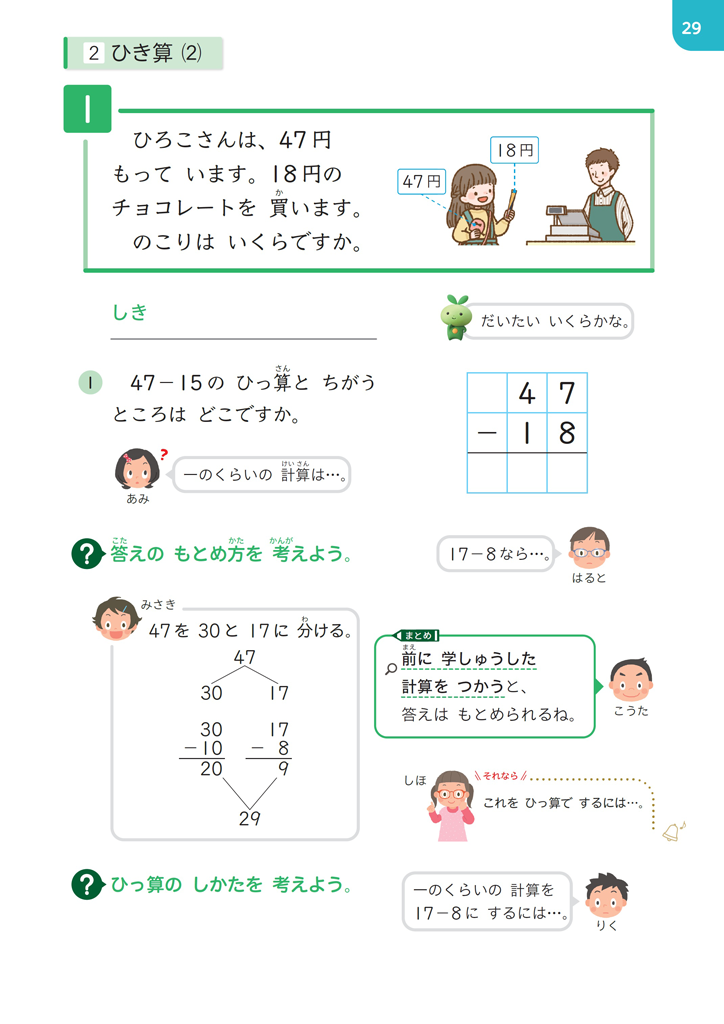

2上p.29では、「\(47-18\)」の場面を扱います。「\(47-18\)」という数値設定は、第1小単元の「\(47-15\)」と被減数の数値を同じにすることで、既習との違いに気づきやすくなることをねらいとしています。

\(47\) は共通しているので、\(15\) が \(18\) に変わったことで、一の位がひけないことに気づかせ、「一の位がひけない場合にはどのように計算すればよいのだろう」という問いをもたせたいですね。

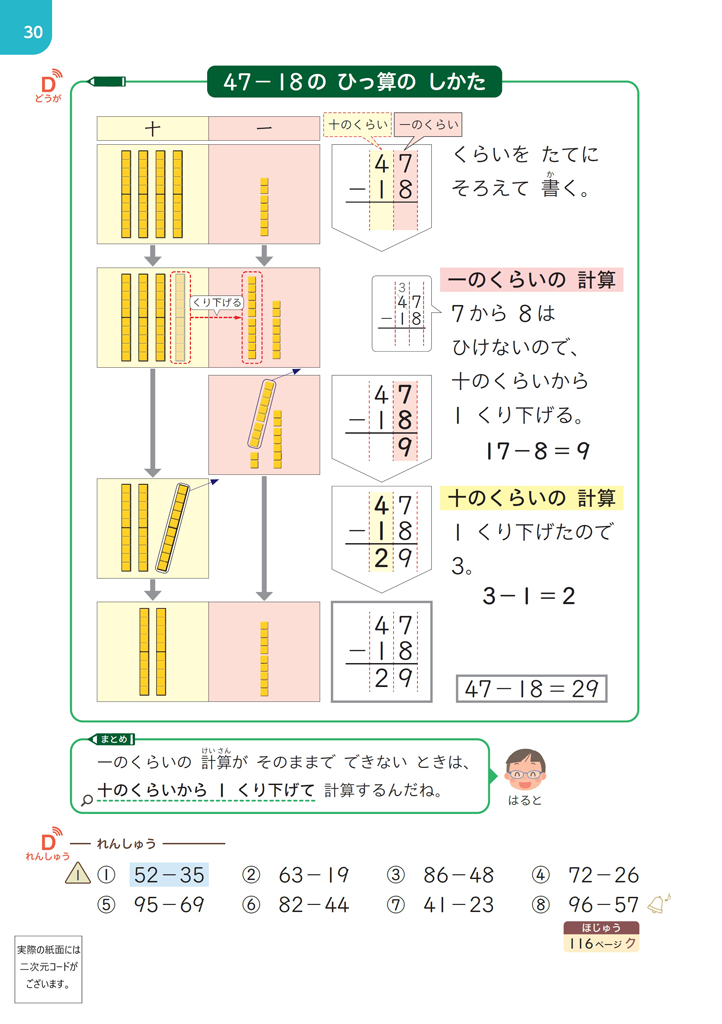

「\(17-8\) であれば計算できるから、\(47\) を \(30\) と \(17\) に分ける」という考えをもとにして、一の位どうしがひけないときは、十の位から \(1\) くり下げて計算すればよいことをおさえます。

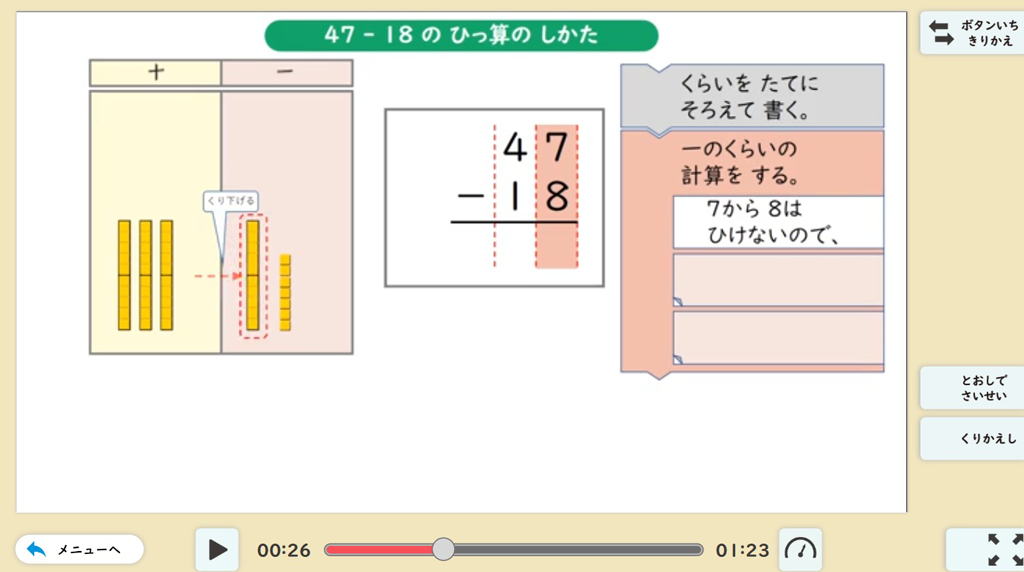

次時では、「\(47-18\)」の筆算の仕方をまとめます。算数ブロックの操作と、筆算の仕方を関連付けながら、くり下がりのある筆算の仕方についておさえるとよいでしょう。

その際、p.30に用意している「\(47-18\) の ひっ算の しかた」のデジタルコンテンツを活用し、筆算の手順を示すことも有効です。実態に応じてご活用ください。

その他のコンテンツ