今日の授業のひと工夫(小中学校)

- TOP

- 今日の授業のひと工夫(小中学校)

- 【2年(自由研究)】点字のきまりを知ろう

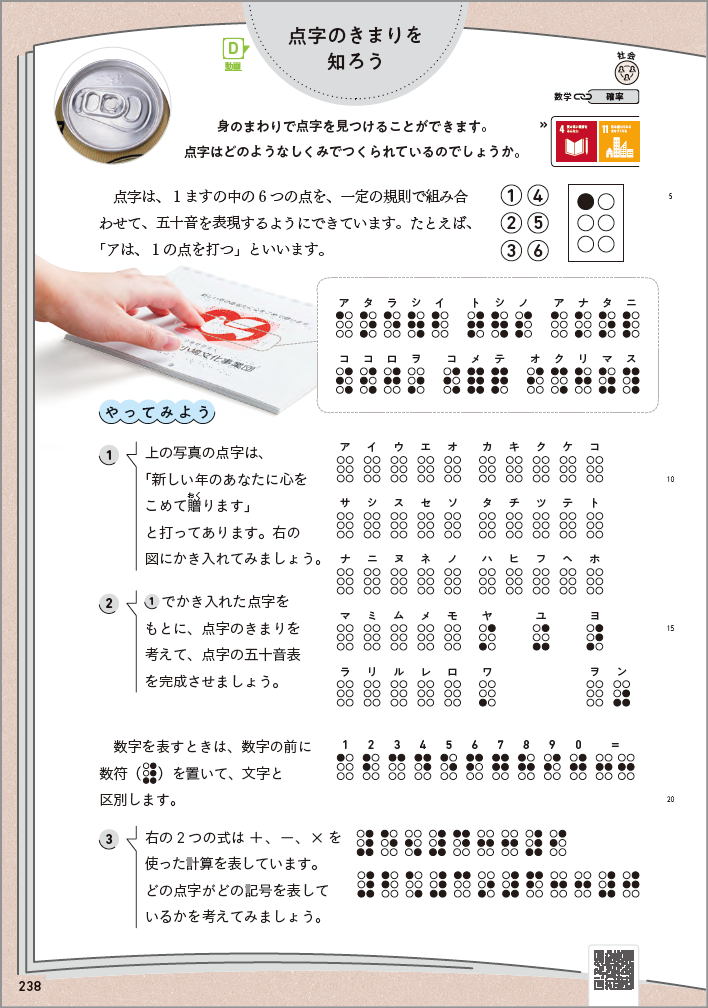

「新編 新しい数学」2年p.238「点字のきまりを知ろう」では、6点点字について学習します。

6点点字は、1825年にフランスのルイ・ブライユによって創案されたものです。これは、世界共通の点字であり、1890 年に石川倉次の発案で、日本語用の五十音に対応した6点点字がつくられ、現在広く採用されています。この学習を通して、福祉などにも話題が広がっていくことを期待したいところです。

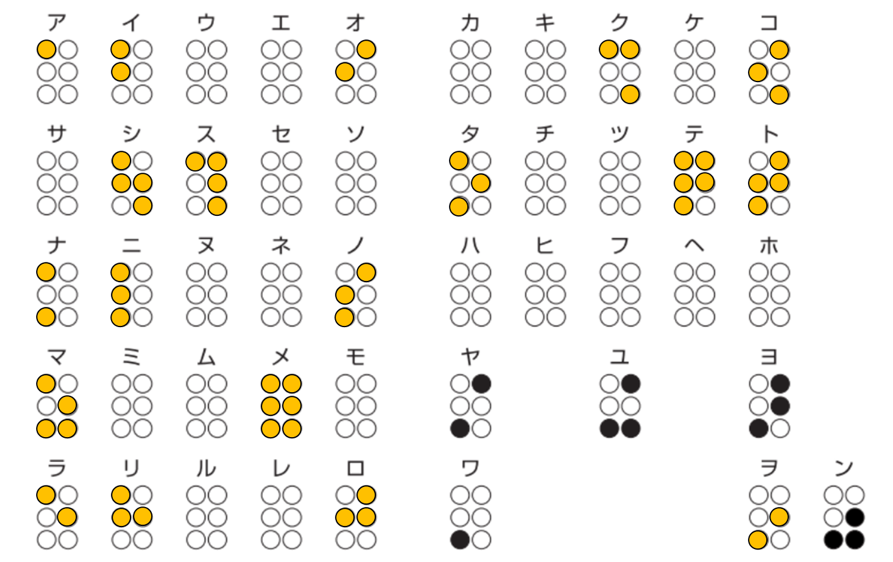

五十音の点字の規則は、ア、カ、サ、タ、ナ、ハ、マ、ヤ、ラ、ワの行を示す記号と母音のア、イ、ウ、エ、オの列(段)を示す記号の組み合わせで表現されています。

6点である理由を考えると、五十音の行の数、母音の数から何通りの場合を考えなければいけないのか、6点のそれぞれを打つか打たないかで全部で何通りあるのか、という具合に、場合の数を数えていくことになります。6点で表すことのできる文字の個数は、\(2^6-1=63\)(通り)であり、そのうち、五十音表で46通り使っていることがわかります。

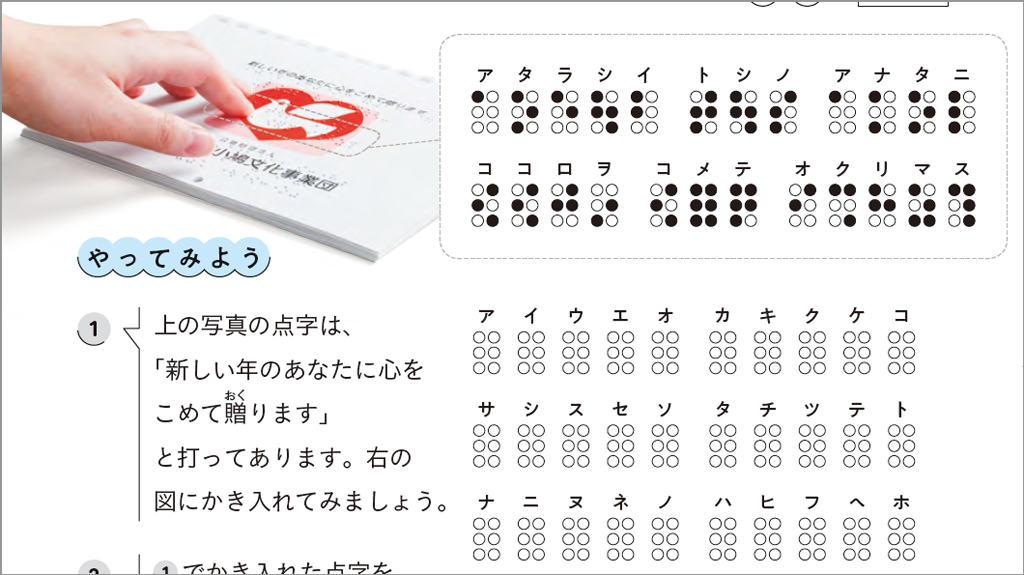

①では、写真にかかれている言葉「アタラシイ トシノ アナタニ ココロヲ コメテ オクリマス」を表にかき入れます。すると、ハ行には1つも入りません。また、ヤ行、「ワ」、「ン」は、規則性がわかりにくいので、はじめから表に入れてあります。

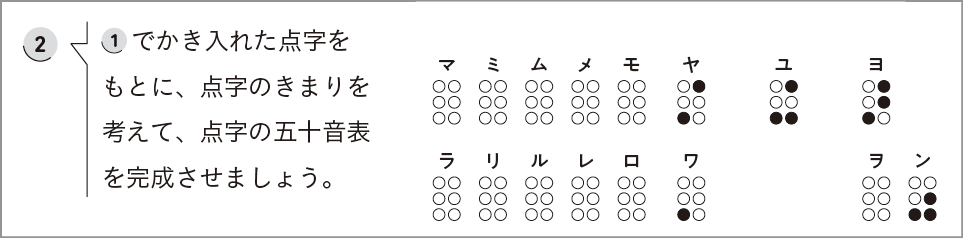

②では、①で作った抜けがある状態の表を、わかっているものから推測し、完成させます。

点字は、決してほかの音と重なることがないようにくふうされています。ア~オのそれぞれの段で共通するものをあげていき、次に、各行で共通するものをあげて規則性を見つけていきます。規則性を見つけ、くふうされたしくみであることに気づきたいですね。

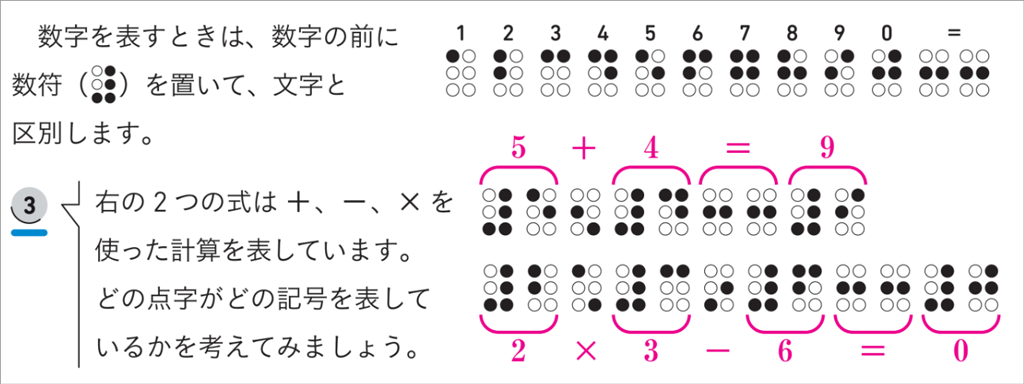

③では、数符の後にある点字と教科書に示された数字を対応させて、どのような計算になるかを予想します。

③の式には、数学の記号のうち、「+」「-」「×」が現れます。「+」と「-」の記号は、線対称で対になっています。記号を決めた人の意図が感じられて面白いですね。

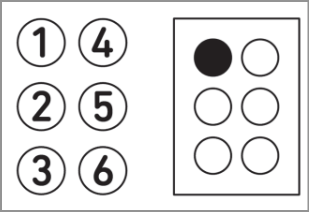

0から9までの10個の数字は、点字の①、②、④、⑤の組み合わせで示されています。4つの点を、打つか打たないかの組み合わせは\(2^{ 4 }\) で16通りあります。そのうち、すべてを打たない1通りと、区別が付きにくいもの5通りを除外して、10個の数字が表せるようになっています。

パズルのような感覚で取り組んでみるのも楽しいかもしれませんね。

その他のコンテンツ