今日の授業のひと工夫(小中学校)

- TOP

- 今日の授業のひと工夫(小中学校)

- 【1年5章】平行移動、回転移動、対称移動の順序

中学校での図形指導では、身のまわりの事象を「形」、「大きさ」、「位置関係」という観点から考察できるように、図形の基礎的な概念や性質についての理解を深め、それを活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てることが大切です。また、図形に対する直観的な見方や考え方および図形の性質を論理的に考察し表現する能力を伸ばしたいところですね。

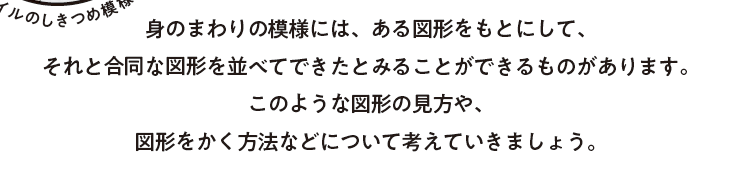

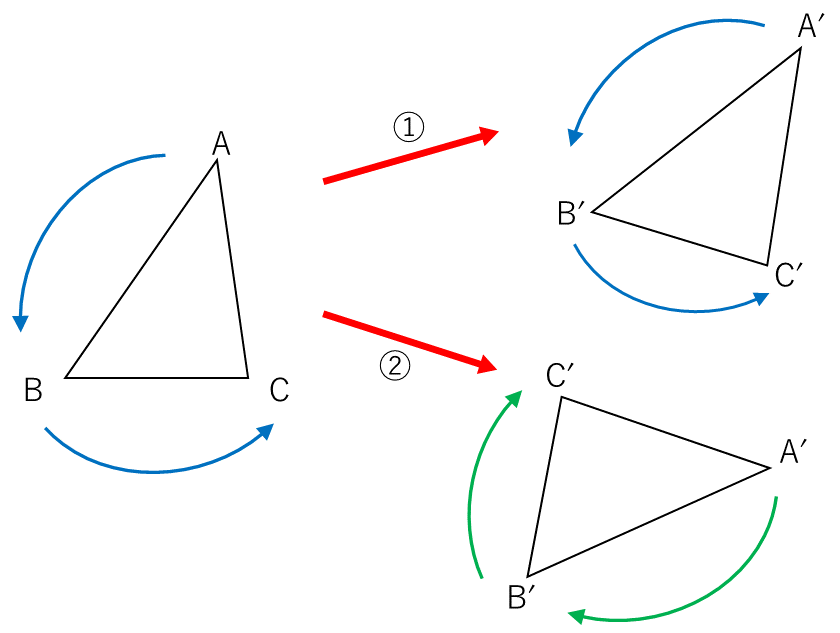

「新編 新しい数学」1年5章導入では、模様の中にある規則性や全体構造に目を向け、連続模様を図形の移動で捉えていきます。そこから、1項の図形の移動の学習へとつなげていきます。 1項では、図形の移動を「平行移動➡回転移動➡対称移動」の順に扱っています。その理由には、図形の見方が大きく関係しています。

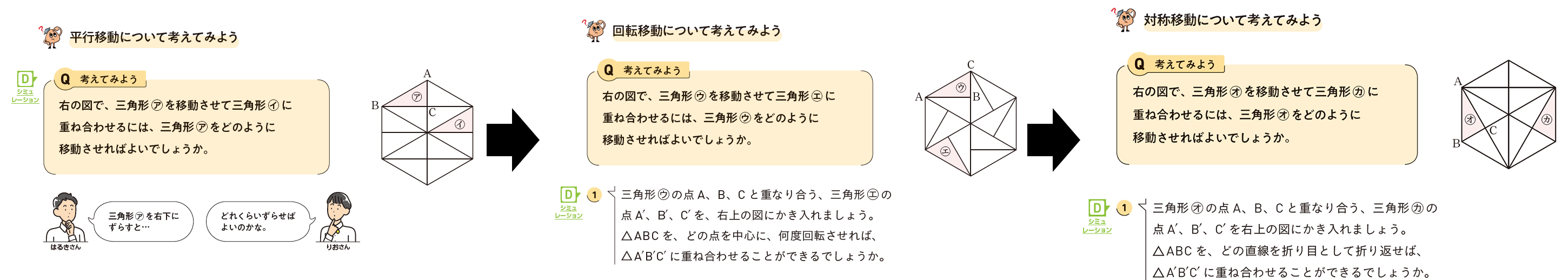

\(\triangle\)ABCが移動によって\(\triangle\)A′B′C′に移るとき、頂点の対応に着目すると、\(\triangle\)ABCの頂点と同じように反時計回りに頂点が対応している場合(①)と時計回りの場合(②)があります。平行移動は①の場合なので、同じ①の回転移動を先に指導し、②の対称移動を指導する流れとしています。つまり、頂点の対応を意識して、移動を2つに分類して考えるという図形の見方を大切に指導したいところです。

p.159の導入では、この見方を大切にして、同じ向きの図形と逆向きの図形を色分けして、同じ色の図形に共通する性質を探る活動などを行うことによって、この指導順が自然な流れになることが感じられるでしょう。

p.166Qでは、2つの図形を重ね合わせる移動について考えます。同じひし形に見えても、「㋐の頂点Mが㋑の頂点Sに対応するとみると回転移動だけど、㋐の頂点Mが㋑の頂点Rに対応するとみると対称移動になるね。」などと、ここでも頂点の対応を意識してもよいですね。

関連記事はこちら

その他のコンテンツ