今日の授業のひと工夫(小中学校)

- TOP

- 今日の授業のひと工夫(小中学校)

- 【1年0章】算数から数学へ

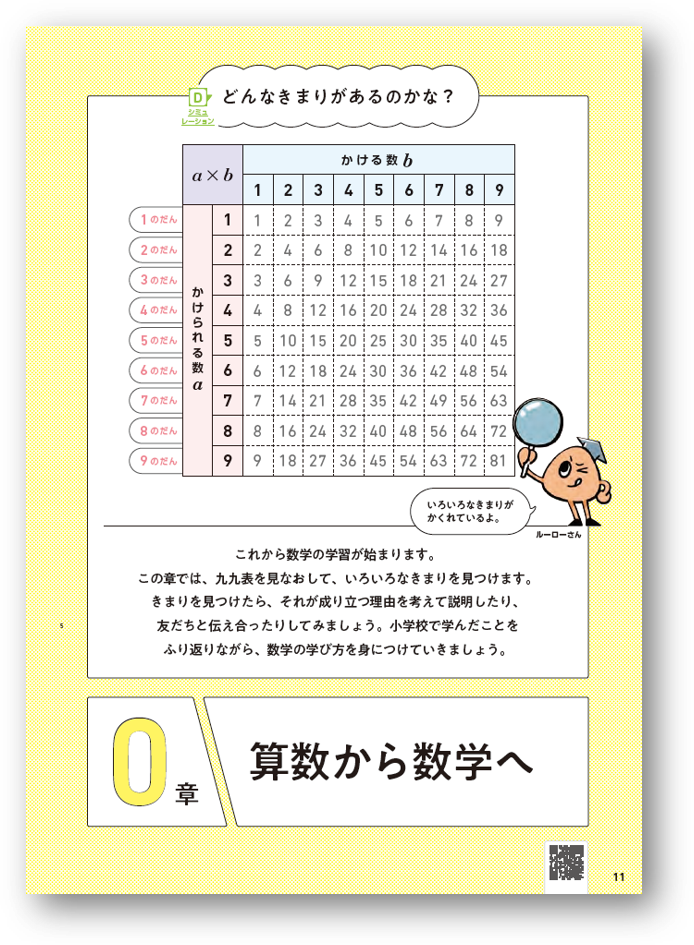

東京書籍の「新しい数学1」は「0章」から始まります。

章のタイトル「算数から数学へ」のとおり、「中学校の数学の授業開き」、そして「小学校と中学校の橋渡し」の章として位置づけています。

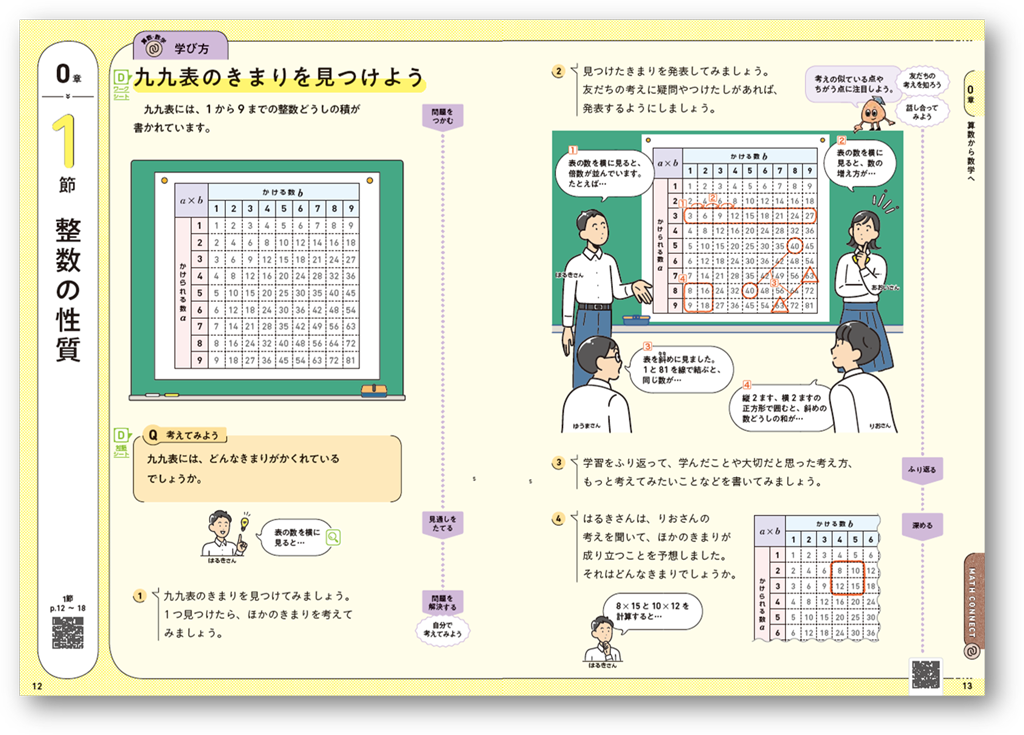

最初の見開きp.12、13は「学び方のページ」として、数学の授業で大切にしたい姿勢や考え方を学ぶことに重点を置いています。また、この「学び方のページ」は、巻頭p.6、7にある「大切にしたい数学の学び方」を体現したページになっています。オリエンテーションとして、生徒と一緒に確認するのもよいですね。

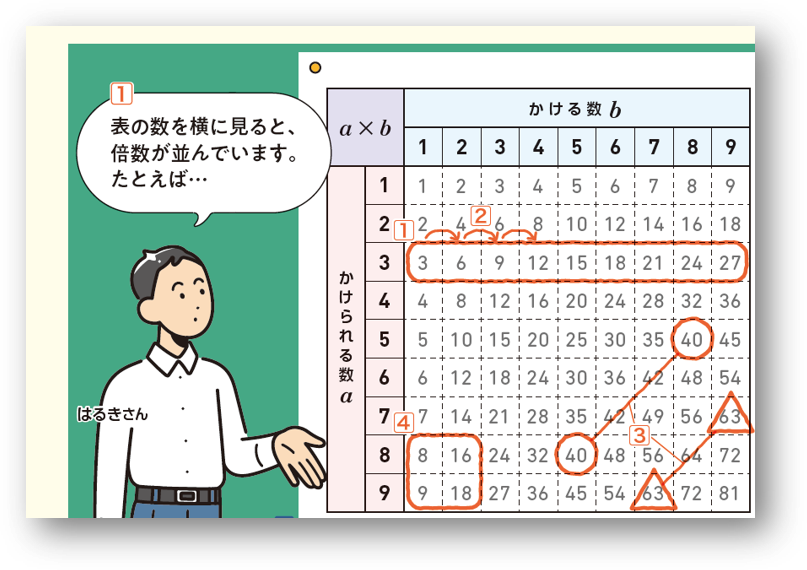

題材には、生徒になじみのある九九表を扱い、苦手意識のある生徒も授業に参加できることを意図しています。

① 自分で考えてみよう

「学び方」のページなので、自力解決に入る前に「自分で考えること」の大切さや、考えをノートに書くことの大切さについて指導したいところです。ノートに書くことで考えが整理されたり、深まったりするというよさを伝えていきたいですね。さらに、自力解決をしている生徒には、「集中して考えている」「たくさん考えを書いている」などと価値づけていきたいところです。

② 友だちの考えを知ろう

ここでは、できるだけ多くの生徒に考えを発表させたいですね。発表の時間が十分にとれれば、しだいに緊張がほぐれ、発表に対して積極的になっていくことが期待できます。

このとき大切なことは、生徒の考えを受容して認め、考えのなかにある見方や考え方を価値づけることです。このような先生の姿勢が、生徒の安心感や自信につながっていくでしょう。こうした価値づけを通して、発言しやすい雰囲気をつくっていきたいですね。

また、発表の場面では、自分の考えと友だちの考えを関連づける姿勢を大切にしたいですね。それぞれの考えの関連に生徒自身が気づいていない場合は、先生が関連づける場面があってもよいかもしれません。そうすることで、先生の姿をまねて、今後の学習で自ら関連づけしようとする姿勢が育まれていきます。

③ ふり返る

活動にもとづく学びでは、ふり返りが重要です。漠然とふり返るのではなく、「きまりを探すときに考えたこと」や「友だちの考えを知って考えたこと」など、ねらいに即してふり返るとよいですね。

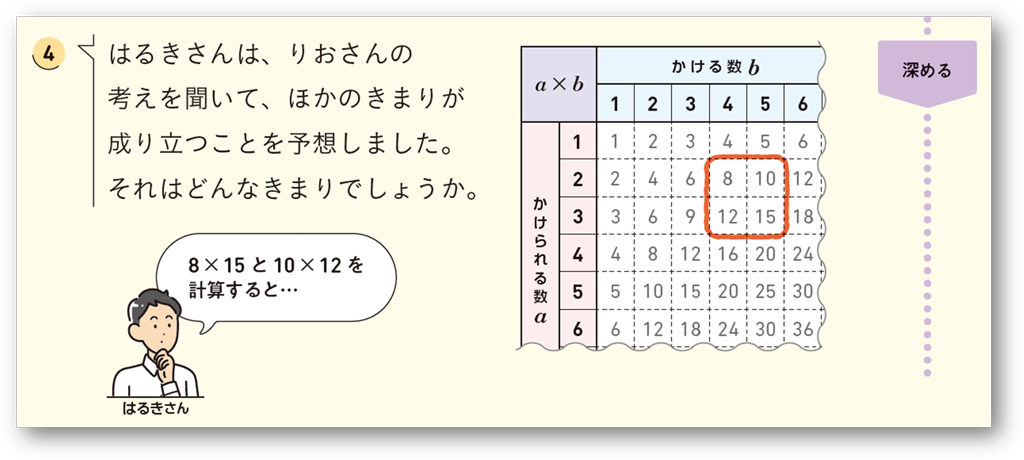

④ 深める

ここでは、新たなきまりを示すことで、生徒の関心を引き出し、次時の活動につなげることを意図しています。この「学び方のページ」では、きまりを見つけ、発表しあうことが活動の中心であるため、状況によってははるきさんのきまりの提示にとどめ、次時にきまりの言語化を行うことも考えられますね。

「学び方のページ」は、2年1章、3年1章にも設けています。学年の初めに、大切にしたい数学の学び方を意識づけていきたいところです。

その他のコンテンツ