特集記事(小中学校)

- TOP

- 特集記事(小中学校)

- 【math connect】トークセッション:生徒…

子どもに委ねるための発問

佐藤寿仁:先ほど井上先生が、子どもに委ねる時にいろんなパターンの課題を持って進めるといいよねというお話をしていただきました。単元の導入は、そのような場面になるようにすることが考えやすいですよね。例えば、平方根の導入場面でいえると思います。

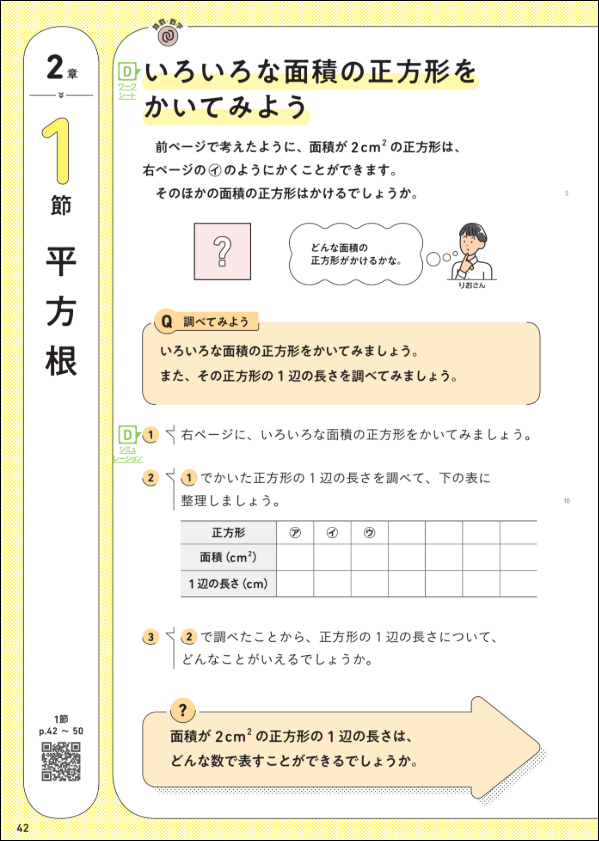

▲新しい数学3年 p.42、43

佐藤寿仁:様々な先生の授業を参観していると、この導入場面での活動をすぐに終わらせ、「平方根」という用語を単元の導入である1時間目に出そうとされる先生がいるようです。ここでは、導入のページでじっくりと考える活動をしてほしいですね。活動を通して、「どのようなことを不思議に思ってるのか」、「明らかにしたいことは何か?」のように、この単元そのものの課題を子どもは自分たちでつくることができるとよいなと思います。

佐藤寿仁:面積が \(2\text{cm}^2\) の正方形は実際にかくことができるけど、「その正方形の1辺の長さは?」と問われれば、なんかよくわからない、でも実際に正方形は存在しているということから気持ち悪さがあることが話題になります。このことから自ら課題を立てて、「はっきりさせたい!」として単元の学習を進めて、単元の最後に自分が立てた課題に対して自分なりの答えを出すという学習がよいのではないかなと考えることがあります。

井上浩太:導入の1時間で、平方根という用語を出すか出さないかと言われたら、自分は出さないです。生徒の意識のずれ、必要性というところに焦点を当てて授業しているので、そう感じさせることに時間をかけています。一方で、生徒1人1人に課題をつくらせることはしていないです。課題は1人1人異なると思います。例えば「日常のなかでどうやったら活用できるのか」のように深いところまで考えてる生徒もいれば、「この数を使った計算ができるようになりたい」という感じの生徒もいると思います。この後はどんなふうに進めていくのでしょうか。

佐藤寿仁:課題は多様でよいと思います。まず、学級で授業を行っていることを活かして、それぞれの課題を学級で共有することも大事だと思います。自分はこういう課題を立ててたけど、◎◎さんはこういう課題を立てている。じゃあ△△さんの課題って、「もう解決したかな」とかそういうことを共有をしながら、みんなで一緒にやっていってもよいですし、子どもも周りの話を聞きながら課題を変えてもいいですよね。共有することで、その学びが子供の自分事になってほしいです。学級のみんなと一緒に学ぶことで、それぞれの持つ課題も変化するものとしたり、課題が深化したりすることも期待されます。単元の第1時に単元の課題を立てることは難しいことかもしれません。最初はうまく問いが持てず課題を示すことができない子どもがいてもよいと思います。それが、単元の学習を進めていく2時間目、3時間目で課題を立ててみようかなと考えてみてもよいですよね。

井上浩太:なるほど。

佐藤寿仁:あまり窮屈にならないほうがよいと思いますね。教員時代に実際に指導していたときは「あなたの課題は今どうですか?」と聞きながら課題解決の進捗を確認しながら単元の学習を進めていました。すると、「まだ答えは出ません」という生徒もいるし、「計算の方法はちょっと分かってきたかな」、「結論が出てきました」などでてきます。無理数などの新しい数を学ぶと、計算方法も変わるのではないか、などの課題を立てる生徒だっていますよ。その子に応じていけばよいと思います。

井上浩太:授業は続けていきながら、都度、課題を振り返っていくような感じでしょうか。

佐藤寿仁:そうですね。あとは、ノートなどに書き止めておくことも大事だと思います。自分の課題に対してどのような答えを持ちはじめたのかなど、常に生徒に語りかけることが大切です。

― 導入で活動を行って、課題を持てる子と持てない子が出てくると思うんですけれど、課題を持てない子どもたちがいたら、どんな働きかけをすればいいですか。

佐藤寿仁:これは、色々考えられると思うのですが、1つは個別に指導することです。他には、ある生徒の考えを共有して、それを真似をしてもよいわけですよね。他者の課題をもし共感できたとしたら、それを自分の課題としてもよいとするわけです。「○○さんが言ってる課題、すごくいいなと思った。」「私もそれ、疑問に思ったよ」と感じれば、自分の課題としてもよいのだと思います。そこを窮屈にしないことですね。

佐藤寿仁:なかなか問いを立てることができない子どもはいますよね。それはこれまでの学習経験もあると思います。単元全体での問いの立て方は大切であるし、授業1時間1時間の中で生成される問いも意識することも大切。常に問いがあって考察が始まるということが重視されるとよいと思います。

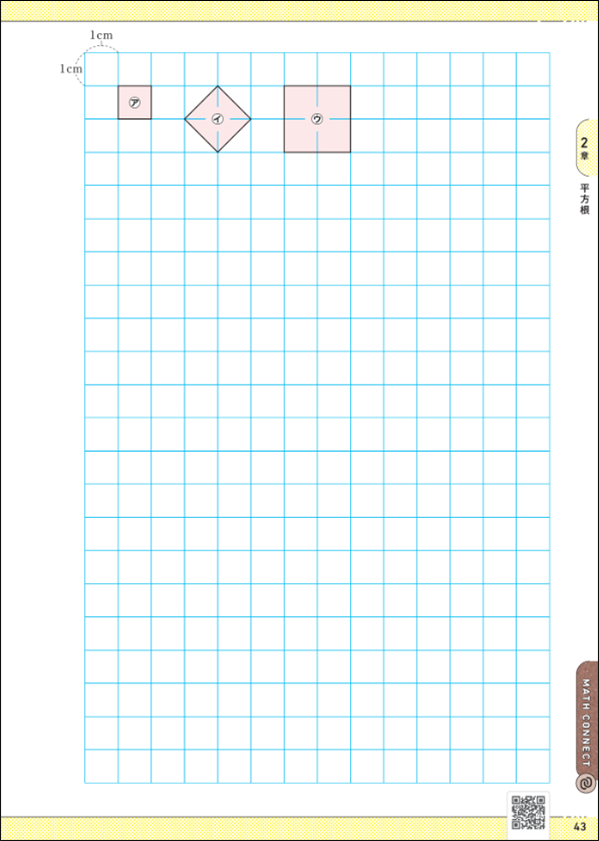

井上浩太:今、1時間のなかの問いの話が出てきたんですけど、問いっていうのは問題発見・解決の図でいうと焦点化のところにあたるという捉えでよろしいでしょうか。

佐藤寿仁:もちろんいろんな場面が考えられると思いますよ。グルグルの図(問題発見解決の過程の図)のどこかの場面として捉えすぎてしまうと、先程も言ったように、子どもの学びが窮屈になってしまうことがあります。先生方は50分で授業されてるから、どうしてもその時間内の進行を優先されると思うのですが、学びはそんなに簡単なことではないですよね。OECDのラーニングコンパスでは、「見通し」「行動」「振り返り」をグルグル回すと言われていますよね。その回し方というのは、非常に小刻みなものになる場合もあると思うんです。だから、あまり場面として当て込むよりも「小さいグルグルもあってもいい」と捉えたほうがよいと考えています。

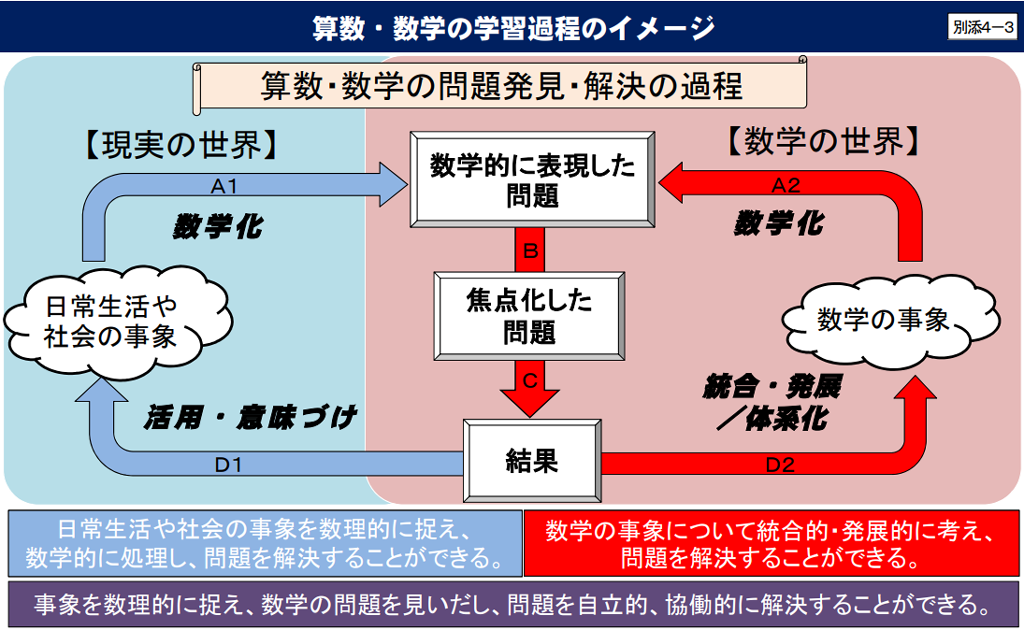

佐藤寿仁:平方根の単元って結構好きなんです。現行の学習指導要領においては「知識及び技能」について「概念的な知識」を大切にしてきましたよね。平方根の加法の「概念的な知識」とは何かを考えると、「どうして根号をふくむ式の加法は、そのまま足すことができないのか」という内容がその一つです。「\(\sqrt{a}\) と \(\sqrt{b}\) は足せないから足さないんだよ」と教えてしまったらそれで終わりですよね。このあと何も考えず、ひたすら計算練習をするのでしょうか。今求められてる力は「一方的に教えられたことを疑いもせず、それ履行することができる力」ではなく「なぜ足せないのかということを考え、それをどのようにして説明するか」だと思うんです。

井上浩太:私もそうだと思います。

佐藤寿仁:子どもたちの概念的な理解に向けて、「どのようにして向き合っていくか」ということが大切だと考えます。「\(\sqrt{a}\) と \(\sqrt{b}\) は足すことはできなかったけど、じゃあ、計算はもうできないのかな。」とか「じゃあどういうときだったら、足すことができるのかな」などと考えてもよいですよね。

佐藤寿仁:このような活動を、学んだことに関連づけて原則を生み出そうとする場面ですね。ここでいうと \(5a+3a\) という文字式の見方と関連付けて指導していくと、こういう場所でも探究的に扱えると思っています。井上先生はいかがですか。

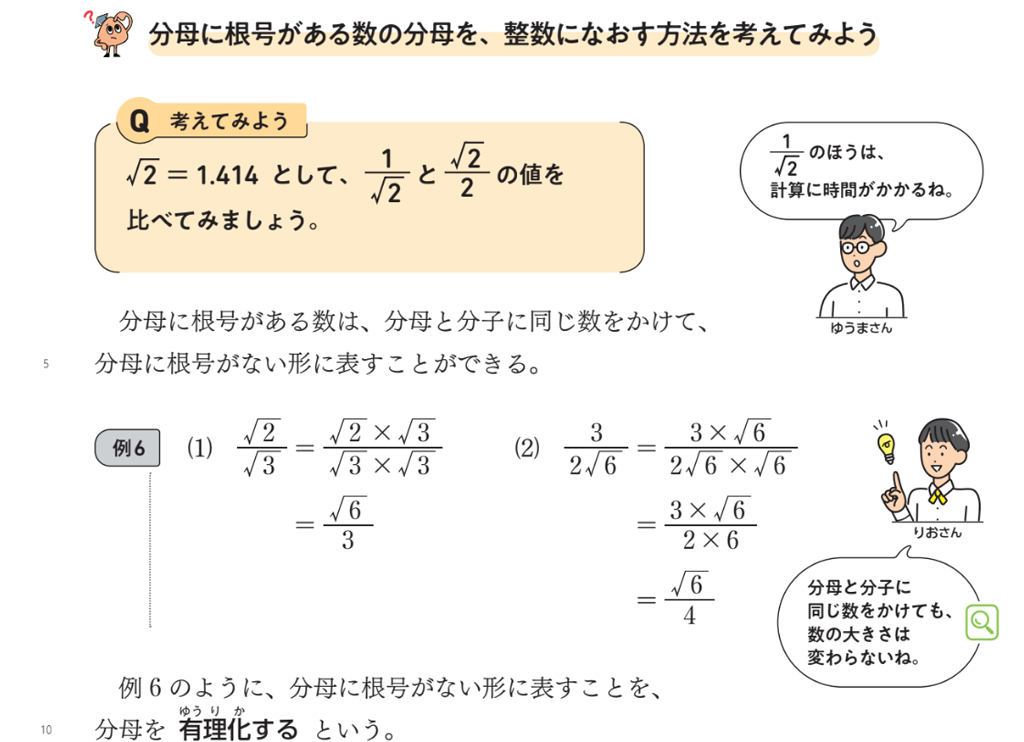

井上浩太:そうですね。1時間の探究というエピソードですと、一昨年に3年生を受け持ちました。分母の有理化のところで生徒が「なんで有理化しないといけないんですか?」と疑問を投げかけられました。それで、生徒と一緒に考えて探究したことがありました。単元のなかの1時間の話ですので、探究といっていいのかは疑問ですが、そんな感じではやってましたね。

佐藤寿仁:「探究するってどういうことなのか」について明確に決められていないし、決めてなくてもよいと思います。高校には「総合的な探究の時間」が設定されていますよね。その探究は、答えが想定されてない(答えのない)問題を解決することに取り組むことなのかな思っています。数学の授業においては、数学内外の事象について、自分事の問いを持って、自らチャレンジし、人と意見交換しながら、さらに自分で考えてみて、やってみて、それを繰り返すことだと考えています。このような一連の活動が、数学を探究的に学ぶということではないでしょうか。ですので、このような教科書のページで、子どもが自分事の問いを持って問題解決に取り組むには、教師はどうすればよいかを考えたいですね。

井上先生がおっしゃったように、「有理化ってなんで必要なの」という問いって、実は子どもって頭の中にあるけど言えなくなっているのは、こういう計算がただ単に処理の中の1つの手法でしかないという割り切った雰囲気が教室に蔓延している可能性もあります。附属中の子どもたちは、ある程度、塾で先取りして学んでる可能性もありますよね。でも意外とその知識が浅いっていうこともありますよね。

井上浩太:そうです。そういうことがあります。

佐藤寿仁:でも、その深みを”知ることを楽しむ”ことを経験しないと、高校に進学してからの数学を楽しむことは難しいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。

井上浩太:今の教科書のページに載ってるゆうまさんの発言ですよね。こういうところが、東京書籍さんの教科書に、細かく数多く入っているので、本当にいいなって思いながら研究しています。こういうところは大事なところじゃないですか。

佐藤寿仁:そうですね。

井上浩太:それこそ「概念的な知識」に繋がりますよね。自分の言葉で説明するためには、実際に2つの値を計算して比べて、ルートが分母にあったときは計算しにくいということを実感しないと分からないところだと思うし、それをやることで有理化することでこんなに便利なんだとか、分母が多項式になった場合とかにもつながってくると思います。でも、佐藤先生がおっしゃるように、生徒ってこういうことを、内に秘めててなかなか表出してくれないところだと思うので、生徒からアウトプットできるような発問などを研究していきたいと感じています。

佐藤寿仁:子どもにとっては、こういう学習を終えた後に「どうしてこんなことをしないといけないのかな」と思い、自分で調べる生徒もいるかもしれないですよね。そういうことが自分に問える子どもが増えるといいなあと思います。そのチャンスは授業にあります。ここの教科書のページにある吹き出しも、経験豊富な先生は、この言葉を子どもたちから引き出すことができるので、吹き出しの記載が何か余計なものに感じるかもしれません。でも、多くの先生たちが、それが難しくて困っているのではないかと思うのです。だから、逆に教科書のこういう部分を生かして、「ゆうまさんは、こんなふうに言ってるよね、これ、何を言いたいんだろうね」とか、「どんなこと考えて、こんなふうに言ったのかな」など問いかけるとよいのではないでしょうか。

井上浩太:なるほどですね。

佐藤寿仁:昔の教科書にはこのような吹き出しはあまりなかったからですね。この親切に甘えないで教師がすべきことを考えたいものです。

― 前々回の改定からQが考えやすくなっています。佐藤先生がおっしゃったように「次の2つの値を計算してみよう」だけのQだったんです。それを比較することが目的だと伝わるように改定してます。この趣旨を明確にできた点はよいところだと思っています。

佐藤寿仁:そうですね。授業をされる先生方がこの教科書をみた時に、どのような数学の考え方の発動が意図されて書かれてるのかを読み解く必要があります。それをしないと、ただ単に「比べてみましょう」という教科書の記載を音声で読むだけになってしまうのです。それはもったいないですよね。

― 井上先生、Qの発問で何か気になるところありますか?

井上浩太:教科書は手元にあるので、教材研究としては使わせていただいてます。ただ、これをそのままは問えないので、先ほど言ったように、生徒が「なんで有理化しないといけないんですか」って言ってくるように、自分はひき出そうとしているところですね。

佐藤寿仁:子どもの姿をよく想定してね、そのようなことを考えようとする態度はとてもよいのでね。昔の教科書と比べて、数と式領域に対しても思考するっていうことを普通に行うようになってきましたよね。以前は、計算させることは計算させると割り切った考え方がありましたけど、今こうやって教科書見てると、無目的に処理だけをさせるのではなく、深く理解すること重視にしてるなあと感じます。知識及び技能の捉えの難しさを、あらためて感じたところです。

井上浩太:そうですね。

佐藤寿仁:「物事を浅く知ること」は誰にでもできることです。今後、新しい学習指導要領を作成する上で、「中核的な概念」や「ビッグアイデア」といったことが話題になっています。私たちはまだ、本当の意味で資質・能力が整理できていないのかもしれませんね。

続きはこちら

生徒の数学が動き出す!発問のチカラ Vol.3 発問と教師の伴走

Profile

佐藤 寿仁 Toshihito Sato

岩手県公立中学校で11年、岩手大学教育学部附属中学校で6年教職を務め、岩手県岩泉町教育委員会指導主事、国立教育政策研究所学力調査官・教育課程調査官を経て、令和3年度より岩手大学教育学部准教授。

井上 浩太 Kouta Inoue

公立中学校勤務9年、令和元年度福岡教育大学附属福岡中学校にて長期派遣研修、令和5年度より福岡教育大学附属福岡中学校にて専任教諭です。

数学的な見方・考え方を細かく捉え直しています。

東京書籍では、先生方の困り事を募集しています。

日々の校務のなかのさまざまな困り事を、教科書に携わっている経験豊富な先生から解決のアドバイスやヒントをいただいてみませんか。

困り事は、こちらのGoogleフォームからお送りください。

(すべての困り事に対して、回答できかねますことをご了承ください。)

その他のコンテンツ