特集記事(小中学校)

- TOP

- 特集記事(小中学校)

- 【math connect】トークセッション:子ど…

教科書と教材開発について

#1、2では教材研究についてお話していただきました。#3では教科書から教材研究、教材開発についてお話いただきました。

― 佐藤先生が現場にいらしたころは、教科書を使ってどう教材研究されていたのでしょうか。

佐藤 当時(平成14年以前)の教科書は小判で情報量が少なく、今の教科書のように丁寧に書かれていなかったですよね。だから当時の先輩はいつも決まって「教科書の行間を読みなさい」「行間のなかに本当に伝えたいことがあるのですよ。」と指導を受けました。その通りだと思います。その行間を読むときに、数学的な見方・考え方が働かされるのです。

僕は前から話していることとして、「子供がワクワクするような教科書」になってほしいと思うんですね。今の教科書には、吹き出しがあり、それにいろんなことが書かれてあったり、また、間違った計算の例も掲載されていますよね。誤りの例が出てきた時に、生徒に「あれ?どうしてこれは間違ってるの?」って言ってみたりして、そういう部分って結構ワクワクするような作りになってるのですよね。

一方で、そのワクワクする作りの部分が、なかなか解釈していただけない先生がいることも確かです。若い先生に教科書を“読むこと”を伝えると、例1、問1、問2のような問題の構成のほうばかり見てしまいますね。「この吹き出しって何であるのだろう」とか、「この問題って何でここに設定されているんだろう」のように考えてほしいことがたくさんあります。でも、今はたくさんの情報が埋め込まれて、生徒に全部を説明するので、複雑になってしまいますよね。

“教科書の行間”の大切さは教職を目指している学生にも話します。教科書を読み解くっていうことは、問題が解ける解けないということじゃないと伝えています。

金子 私は「なぜここにこの問題が設定されていて、なぜ例題と問題と練習問題がこの順で配置されているのか」と考えることを佐藤先生に教えていただきました。今も「問の上にあるQで日常場面が掲載されているけど、なぜそこに提示されているのか」と、日々考えながら授業での取り上げ方を考えています。

例題、問題、練習を教科書の順にその通りに授業を進めていたら、生徒からするとつまらない授業になりますね。塾で先に学習している子はすべて知っていますし、その後のやる気がどんどん下がっていくようになります。そうならないために、同じ問題を提示するけれど、数学が得意の子も苦手な子も、予習をしている子もそうでない子も、50分じっくり考えることができて、授業後に満足して何かしら高まった状態に持っていける授業ができないかというのを考えています。そのように意識した授業のほうが、生徒は「数学が好き」って言ってくれるようになるし、教師側もワクワクする授業になると思いますね。

― 以前に比べて教科書の文字量や吹き出しとかも増えていますし、行間も以前より丁寧になっていたりします。学生さんや若手の先生方は教科書を使いこなしやすくなっていますでしょうか。

佐藤 丁寧に書いてあるかどうかではないと思うのですよね。逆に、指導する先生の“見方”が問われてるように思います。「教科書は書きすぎている」という意見もあります。書きすぎなのかもしれませんが、熟達した先生はそれを上手く活用しているはずです。だから私は、教科書はとても大事だなといつも思います。

若い先生たちの中には、自己主張っていうものを大事にしている先生もおり、そうなると自校で使用している以外の教科書を使いたくなることがあります。また、教科書の内容を変えて、授業が上手くいかないという授業をみることもあります。どうしてそうなってしまうのかというと、授業の狙いが定まっていないのですよね。この1時間で「どのような力(資質・能力)をつけさせようかな?」と考えるときに、それが資質・能力になっていないんです。やっぱり数学の内容(コンテンツ)になってしまっています。なので、勝手に変えてみて授業が終わってから言うんですよ「教科書って、よく考えられてるなと感じました」って。

金子 若い頃はいろいろな教材を持ってきて授業をしていました。けれど、今は教科書の教材をもとに授業をしています。それこそ、私が初めて佐藤先生に授業をお見せしたときです。3年生の素因数分解の授業を見ていただきました。私は、「文科省から偉い人がくるので、面白い題材でこんな風に授業やっているんだぞ。」というのを見てもらいたくて、RSA暗号を素因数分解と関連づけて扱うようにしました。みんなで「暗号を考えよう」という授業をした記憶があります。

それで、授業が終わったあとで「生徒たちはこの授業で何を身につけたんだろう」と指摘されて、「面白いだけでは生徒にとっていい授業とは言えない。授業を通して何が身に付くか、何が残るかを意識しないといけない。」と気づかされました。それ以降、教材研究するときも教科書をベースにして、その延長で考えるようになりました。

佐藤 私が授業を見た若い先生方は「良い授業をしたい」っていう思いがすごく強いですよね。そのことはすごくよいと思います。でも、その強い思いをどこへぶつけるのか、疑問に思うことがあります。私も若い頃そうだったなあと思いますが、「面白い題材で授業すれば、子どもは楽しく学べるのではないか」という思い込みが結構あると思うのですよね。でも、実際やってみるとそうはうまくいかない。なんか楽しそうにはしてはいるけど、この授業で子どもたちに何が残っているのかなと疑問に思うようになりました。このままではダメだと考え、教科書をちゃんと読み込んで、この題材で授業を行うことでどのようなことにつながるのだろうか考えるようになりました。僕が若い頃の話をしてもいいですか…。

金子 お願いします。

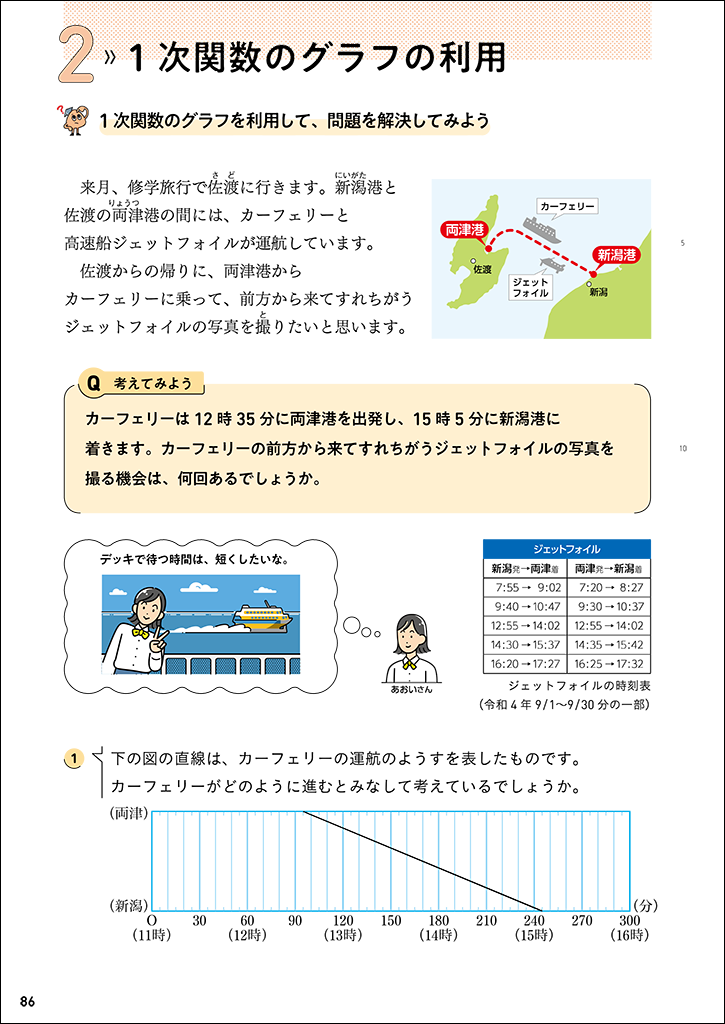

佐藤 東京書籍の2年生の教科書に、「ジェットフォイル」を扱った問題がありますよね。フェリーとジェットフォイルがすれ違うときに写真を撮りたい、船の甲板にずっと立っていなくてもいいように、どのタイミングで撮るかということを予想する問題です。当時、これは面白いなと思ったのです。こういうのがいわゆる数学的モデリングと言うのだな、いいよなって思いました。ただ、それぐらいの浅い捉えの感覚で授業をしたんですよ。失敗するわけです。「ジェットフォイルは面白い」ぐらいでしか題材を捉えてなくて、数学的なモデリングといった数学教育の価値をしっかりとおさえずに授業してしまったんです。授業の最初(導入)は盛り上がりました、しかし、だんだん生徒の意欲は下がるのですよ。自分の浅い教材の捉え、そういうものに気づかされたのも、教科書であり、教科書に載っている教材でした。

教材としてみていたのではなく、なにか教師が勝手に思った面白いという題材で授業しただけになっていました。その後、教科書をよく読み込んで、教材としての価値がよく理解したことを今でも覚えています。

続きはこちら

子どもの姿で考える教材研究 Vol.4 教材研究と問題発見について

Profile

佐藤 寿仁 Toshihito Sato

岩手県公立中学校で11年、岩手大学教育学部附属中学校で6年教職を務め、岩手県岩泉町教育委員会指導主事、国立教育政策研究所学力調査官・教育課程調査官を経て、令和3年度より岩手大学教育学部准教授。

金子 裕哉 Yuuya Kaneko

茨城県の公立中学校で8年間教職に従事(現在は2校目)。

3年間、実践研究協力校事業に指定され、学力調査官から算数・数学の授業実践について指導を受ける。そのうち2年間は佐藤寿仁先生から指導を受け、「生徒が感動する授業」「生徒が幸せになる授業」を意識した授業実践を行っている。

東京書籍では、先生方の困り事を募集しています。

日々の校務のなかのさまざまな困り事を、教科書に携わっている経験豊富な先生から解決のアドバイスやヒントをいただいてみませんか。

困り事は、こちらのGoogleフォームからお送りください。

(すべての困り事に対して、回答できかねますことをご了承ください。)

その他のコンテンツ